目次

高齢者の糖尿病に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 高齢者の糖尿病、その特徴とは?

A. 高齢者になると症状に気づきにくいため、糖尿病が重症化しやすいです。早めの病院受診と対策が重要です。

高齢者の糖尿病、どんな特徴がある?

現代では中高年世代だけでなく若い世代でも多くなっている糖尿病患者、高齢者になるにつれ発症するリスクは高まります。ここでは、高齢者の糖尿病について、その特徴から見ていきましょう。

現代では中高年世代だけでなく若い世代でも多くなっている糖尿病患者、高齢者になるにつれ発症するリスクは高まります。ここでは、高齢者の糖尿病について、その特徴から見ていきましょう。

食後の血糖値が高くなりやすい

高齢者の糖尿病では、食後に血糖値が高くなりやすいです。血糖値は食事でブドウ糖を摂取すると上がっていきますが、健康な場合はインスリンが分泌されるため徐々に血糖値は下がっていきます。

しかし、糖尿病を患っていると、食後の血糖値が健康な人よりも高くなり、しばらくその状態が続いてしまうのです。高齢者の糖尿病では食後の血糖値は上がりやすく、食事内容や食べ方の工夫が重要となります。

治療に経済的負担がかかり、生活の質が低下してしまうこともある

糖尿病を発症すると、治療に大きな経済的負担がかかってきます。退職し年金生活を送っている高齢者にとって毎月数万円の医療費を支払っていくのは大きな負担です。治療費を工面するために、生活の質が低下してしまう恐れもあります。

生活の質が低下すると、食事療法がうまくできなくなったり、毎日の生活を楽しめなくなってしまいます。気分が塞ぎ込むことで、運動をする機会も減ってしまうかもしれません。最低限の生活費でやりくりしている高齢者にとって、治療費は負担となってしまうのです。

低血糖が重症化しやすい

食後の高血糖に要注意な高齢者の糖尿病ですが、反対に低血糖にも注意が必要です。低血糖を起こすと、以下のような症状があらわれます。

- 冷や汗をかく

- 手足が震える

- 頭痛

- 意識障害

高齢者は、加齢によってこれらの症状に気づきにくくなっています。症状を感じないまま過ごし、気がついたら重症化しているというケースもあるほどです。糖尿病を患っていることで高血糖状態が続き神経障害を起こしていると、ますます感覚は鈍くなってしまいます。高齢者に関しては、低血糖が重症化しやすいということを念頭に置いておきましょう。

高齢者は、加齢によってこれらの症状に気づきにくくなっています。症状を感じないまま過ごし、気がついたら重症化しているというケースもあるほどです。糖尿病を患っていることで高血糖状態が続き神経障害を起こしていると、ますます感覚は鈍くなってしまいます。高齢者に関しては、低血糖が重症化しやすいということを念頭に置いておきましょう。

認知症のリスクが高まる

高齢者で糖尿病を発症していると、認知症のリスクも高まります。今では認知症も合併症の一つと認定されるようになり、その発症率は健康な人と比べるとおよそ2倍です。糖尿病を患っている期間が長いほど認知症にかかるリスクは高まり、併発することでますます生活の質は低下してしまうでしょう。

高齢者の場合は、認知症についてもよく把握しておく必要があります。

高齢者が糖尿病にかかる原因とは?

幅広い世代で発症することの多い糖尿病、高齢者がかかる原因にはどんなものが挙げられるのでしょうか?

加齢に伴い、身体機能が低下する

糖尿病は、加齢に伴い発症する確率が高くなる病気です。加齢に伴って、身体は徐々に衰えていきます。身体をすぐに動かすのが難しくなったり、足腰が弱ってきたりして体力の消耗も感じることが多いでしょう。

糖尿病は、加齢に伴い発症する確率が高くなる病気です。加齢に伴って、身体は徐々に衰えていきます。身体をすぐに動かすのが難しくなったり、足腰が弱ってきたりして体力の消耗も感じることが多いでしょう。

このような加齢による身体機能の低下によって、糖尿病にかかっていても発見が遅れる可能性があります。「年のせいかな」と思い見過ごしてしまうことで、糖尿病が悪化するケースもあるのです。身体機能の低下は老化現象であるため、誰にでも起こりうることですが、定期的に健康診断を受けたり、気になる不調に関して医師に尋ねたりするなどの対策を取っておくと安心でしょう。

生活習慣を改善していく難しさ

高齢者になると、今まで送ってきた生活習慣を大きく改善していくことが難しくなります。運動を取り入れようと思っても思うように身体が動かない、食事内容を見直して自炊を心がけたいけれどなかなか続かないなど、生活習慣を変えていくことが困難になってしまいます。

その結果、糖尿病がなかなか改善しないという悪循環に陥ってしまうのです。

糖尿病を患っている高齢者はこんなことに注意しよう

糖尿病を患っている高齢者は、日々の生活の中で以下の病気やリスクについて確認しておきましょう。

脳梗塞や心筋梗塞

高齢者の糖尿病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めることにもなるため注意しましょう。高齢になると、全身の動脈硬化が進行します。ここから、脳梗塞や心筋梗塞など血管の病気を招くリスクが高まります。

高齢者の糖尿病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めることにもなるため注意しましょう。高齢になると、全身の動脈硬化が進行します。ここから、脳梗塞や心筋梗塞など血管の病気を招くリスクが高まります。

脳梗塞や心筋梗塞に関しては、高齢者は症状に気づきにくいため、特に注意が必要です。徐々に現れているはずの症状ですが、気づかずに過ごしていることが多いのです。気がついたときには症状がかなり進行しており、その後の生活に支障をきたす恐れもあります。糖尿病から脳梗塞や心筋梗塞にかかる可能性があることを把握し、高齢者のケアは行なっていきたいですね。

高浸透圧高血糖状態

高齢者で2型糖尿病を発症している場合、高浸透圧高血糖状態に陥る可能性もあるため注意しましょう。極端な高血糖と脱水状態が原因となり、高浸透圧血症から循環不全になります。最終的に昏睡状態を招く病気ですが、このような状態に陥ることは珍しいです。

発症するまで数日かかるとされている病気で、症状を感じた際にはすぐに専門医に診てもらう必要があります。

重症の低血糖

高齢者の糖尿病の特徴について、低血糖状態に陥りやすいことを説明しました。この低血糖は、高齢者の場合重症化しやすいという点もあるため注意が必要です。

低血糖のときに現れる症状に気づくのが遅れることで、症状は悪化していきます。重症の低血糖は、認知機能に障害をきたしたり、心血管における病気のリスクを高めたりします。ここから、心筋梗塞や脳梗塞の危険性も高まるのです。

低血糖が重症化することで、意識障害が現れることもあります。転びやすくなったり、昏睡状態を招いたりする危険性もあるため、日頃から気をつけておくことが大切です。

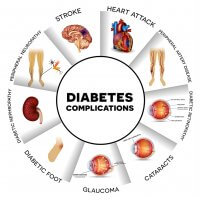

合併症のリスクが高まる

糖尿病の際に行なう一般的な治療が、高齢者になることでうまくできなくなることがあります。血糖コントロールがうまくいかない、運動をしたいけれど身体を動かすことができないなどの悩みを抱えている人も多いでしょう。

思うように治療や対策ができないことで、糖尿病による合併症のリスクも高まっていきます。網膜症や神経障害、腎症と糖尿病における三大合併症を発症する確率が高まり、同時に認知症の危険性も出てくるのです。毎日の生活を送るのがやっとという高齢者にとっては、合併症も恐ろしい存在です。

高齢者の糖尿病、予防法と改善法とは?

高齢者の糖尿病は、様々な点で注意が必要です。そこで、症状が悪化してしまわないように、予防と改善法についてチェックしておきましょう。

食事では栄養バランスに気を付けよう

高齢者で、一人暮らしをしている人も多いでしょう。子どもたちと一緒に住んでいる高齢者であれば、毎日の食事も充実していることが多いです。一人暮らしの高齢者の場合は、食事の栄養バランスに気をつけてみましょう。一人だと適当に済ませがちな食事ですが、簡単にできることから始めてみると良いです。炭水化物の量を減らして野菜多めのメニューにする、惣菜を買うときにも味付けや食材に注意するといったことを試してみるのもおすすめです。

高齢者で、一人暮らしをしている人も多いでしょう。子どもたちと一緒に住んでいる高齢者であれば、毎日の食事も充実していることが多いです。一人暮らしの高齢者の場合は、食事の栄養バランスに気をつけてみましょう。一人だと適当に済ませがちな食事ですが、簡単にできることから始めてみると良いです。炭水化物の量を減らして野菜多めのメニューにする、惣菜を買うときにも味付けや食材に注意するといったことを試してみるのもおすすめです。

間食はなしにするか、量を控えめにする、外食ではカロリーに気をつけて食べるなどの方法を取ることで、無理なく血糖コントロールができるでしょう。

有酸素運動で体力をつけよう

糖尿病の治療において欠かせない運動、中でも手軽に始められる有酸素運動がおすすめです。有酸素運動の中でも、高齢者におすすめなのがウォーキングです。自分のペースで歩くことができ、外の空気を吸いながら爽快な気分になるでしょう。

糖尿病の治療において欠かせない運動、中でも手軽に始められる有酸素運動がおすすめです。有酸素運動の中でも、高齢者におすすめなのがウォーキングです。自分のペースで歩くことができ、外の空気を吸いながら爽快な気分になるでしょう。

家族や友人と一緒にウォーキングをすることで、より楽しく身体を動かすこともできます。有酸素運動を継続すると、徐々に体力もついてきます。糖尿病を改善していくためにも、しっかり体力はつけておきましょう。

低血糖対策を日頃から行なう

高齢者の糖尿病では、低血糖に注意が必要です。そのため、日頃から低血糖対策を行ないましょう。血糖値を下げることが目的となる薬物療法では、低血糖を招く恐れがあります。低血糖になるリスクが高いということを念頭に、甘いものを適度に補給して様子を見るなどの対策を取りましょう。

低血糖対策については、医師に尋ねておくことで安心して始められるでしょう。

高齢者の糖尿病、治療法や注意点について

高齢者の糖尿病は、治療法や注意点についてしっかり確認しておくことが大切です。生活習慣をできるところから改善していくと同時に、治療法についても把握しておきましょう。

一般的な糖尿病治療が行なわれる場合が多い

高齢者で糖尿病を発症した場合、治療は一般的な方法を取ります。薬物療法、運動療法、食事療法の3つを基本に、日常生活で様々な点を意識していくことが重要です。

高齢者で糖尿病を発症した場合、治療は一般的な方法を取ります。薬物療法、運動療法、食事療法の3つを基本に、日常生活で様々な点を意識していくことが重要です。

運動療法や食事療法は、高齢者にとって難しく感じることも多いでしょう。医師や家族など周りの人の助けを借りながら、糖尿病の改善に向けて取り組みたいですね。

食事療法では、自身の身体に合った適切な食事を摂ることが求められ、運動療法では医師に許可された範囲で身体を動かしましょう。家事や買い物などを行ないながら、簡単な有酸素運動を取り入れると良いです。薬物療法では、ひとりひとりの状態を確認し、適した薬を処方してもらいます。インスリン注射の場合は、やり方やタイミングなどの指示を受け、自身で行なうことになります。

高齢者になっても、糖尿病の治療法は大きく変わることはありません。

効き目が強く出てしまうことがあるので要注意

糖尿病の治療法の一つである薬物療法、ひとりひとりの状態に合わせて適した薬を処方してもらうことになりますが、注意点もあるので確認しておきましょう。

薬によっては、効き目が強く出てしまうという点に注意が必要です。薬の排泄や分解する力が弱まっているときに血糖値を下げようとする薬を服用すると効き目が強く出やすくなります。低血糖を招いたり、薬による副作用を感じたりすることもあります。

高齢者の糖尿病治療では、薬によってどれだけの効き目が現れるかをしっかり確認しておくことが大切です。

家族の協力も必須

高齢者で糖尿病を発症した場合、思うように身体を動かせない、薬による副作用を感じることがあるなど、様々な悩みが生じるでしょう。そこで、欠かせなくなるのが家族の協力です。近くに家族がいればたまに様子を見に来てもらうことは可能ですし、一緒に住んでいる場合は食事や運動などの細かい点を家族に把握してもらうこともできます。

高齢者で糖尿病を発症した場合、思うように身体を動かせない、薬による副作用を感じることがあるなど、様々な悩みが生じるでしょう。そこで、欠かせなくなるのが家族の協力です。近くに家族がいればたまに様子を見に来てもらうことは可能ですし、一緒に住んでいる場合は食事や運動などの細かい点を家族に把握してもらうこともできます。

遠くに住んでいる場合は、電話のやり取りで状況を確認することなどが大切になるでしょう。家族の協力があることで、無理なく糖尿病の治療や改善を図ることができます。定期的に病院で診察を受け、医師の説明を聞きながら、家族の協力も借りて改善を図っていくと、合併症などのリスクも下げることができるでしょう。

まとめ

幅広い年代で発症リスクが高まっている糖尿病、高齢者での発症率も高まっています。加齢によって症状に気づきにくくなり、手遅れになるケースも多くあります。高齢者の糖尿病にはどのような特徴があるのかを知り、適切に対処していきましょう。

一人では対処が難しい場合、家族の協力を借りることでよりよい対策を取れるでしょう。若い頃のように身体を思うように動かせなくなる年代なので、早めの予防と改善が大切です。