目次

糖尿病1型と2型の違い

同じ糖尿病でも1型2型は異なる病気です。症状も違えば治療方法も異なります。それぞれの特徴を把握しておくことが大切です。

糖尿病1型と2型の大きな違いは発生原因

1型糖尿病と2型糖尿病で最も大きな違いは発症原因ですが、発症しやすい年齢や症状などにも違いがあります。

糖尿病には1型2型だけでなく4種類ある

糖尿病は代表的なのは「2型糖尿病」ですが、他にも種類があります。大きくわけ「1型糖尿病」、「特定の原因によるその他の糖尿病」、「妊娠糖尿病」の4種類になります。

さらに細かく分類され想像以上の種類があります。最近はアルツハイマー病を脳のメタボとして捉え、3型糖尿病と分類する考えも注目されています。

糖尿病の種類で原因も特徴も違う

糖尿病は種類によって特徴が違う病気で、共通しているのはインスリンに異常が生じた結果血糖値がコントロールしにくくなることです。

血糖値を下げるホルモンであるインスリンが正常に働かないと、食事を食べたあとエネルギーをうまく代謝できなくなります。結果として血糖値が高くなり、合併症を起こしやすくなります。

インスリンが機能しなくなる原因は種類によって異なります。1型糖尿病の場合、何らかの理由で膵臓のインスリンを作る細胞が破壊されてしまうことが原因です。

詳しいメカニズムは完全には解明されておらず、自己免疫疾患、ウイルス感染が有力な説です。

自己免疫疾患2型糖尿病は遺伝要素に加え、肥満や運動不足など生活習慣の影響で発症すると考えられています。1型に比べると深刻度は低くなるものの、放置すると高血糖になる危険な状況であることには変わりありません。

EDや失明、脳卒中などのおそろしい合併症は、自覚症状がないままじわじわ進行するので、血糖値の問題は軽く考えることはできません。

患者数が多い糖尿病は1型と2型のどちら

テレビでもよく「糖尿病」が特集されますが、取り上げられる内容は、ほぼ2型糖尿病のことです。2型糖尿病の患者数は群を抜いて高く、一般的に言う糖尿病は2型を指しています。

糖尿病1型と2型の割合は?

糖尿病患者さんの約95%は2型糖尿病で、日本人に2型が多いのは、インスリンの分泌に問題が生じやすい体質であるためです。

日本人で1型糖尿病を発症するのは、10万人中1.5~2.5人ほどと少なく、1型が最も多いフィンランドでは10万人中約40人が1型糖尿病だと診断されています。

糖尿病の1型と2型は併発する?

1型と2型を併発することはほとんどありませんが、2型だと思われていた糖尿病があとから1型だと判明することもあります。

糖尿病1型2型の発症年齢

以前は「糖尿病=おじさんの病気」と思われていましたが、ライフスタイルの変化の影響などで発症年齢はどんどん若くなっています。

1型糖尿病は子どもが突然発症することが多いのでママ、パパも知識が必要です。

発病時期が大きく違う1型と2型の糖尿病

糖尿病は大人の病気と認識されている通り2型糖尿病は中高年に多く、40代以降爆発的に発症率が高くなります。

ただし食生活が欧米化した影響でメタボの若者も増え、20代、30代で糖尿病と診断されるケースもあり、「若いからまだ大丈夫」とは言えません。

1型糖尿病が発病しやすいのは10代で幼児期から発症することも多く、10~13歳にピークを迎えます。

ところが、最近は1型糖尿病も30代で発症するケースが増えています。医師も「30代以降の糖尿病は2型」と思い込んでいるケースが多く誤診されるケースもあります。

1型は2型より症状の進行スピードが速く、早急な治療が必要です。インスリン注射を打たないと命に関わることもあります。年齢に関わらず、血糖値に問題が生じる可能性があることは認識しておきましょう。

突然発症する1型

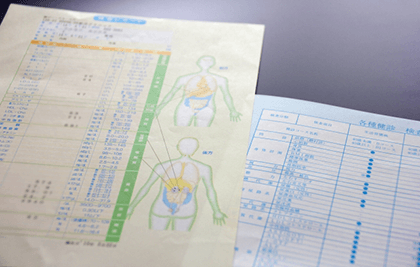

1型と2型の糖尿病は、病気が発覚する時のパターンも違います。2型糖尿病は症状がほとんど出ないため、健康診断で見つかることが大半です。

糖尿病になりかけると予備軍の段階で血糖値の数値に異常が出るので、定期的に検査を受けていれば、発症する前の段階で見つけることが可能です。

ところが、1型糖尿病の場合は発症する年齢が低いことが多く、血糖値を調べる検査を受ける機会がほとんどありません。徳島県など糖尿病の死亡率が高い県では子どもにも肥満検診、糖尿病検診を積極的に行っていますが、普通の小学校、中学校では尿検査ぐらいしか行いません。

尿検査で尿糖陽性が出ると精密検査で血糖を調べる流れになり早期発見できます。しかし、症状が出る前に検査を受けて早期発見できるケースはごく稀です。

1型はいきなり症状が出るので、「数日体調が悪い」と思っているうちに突然昏睡状態に陥り、目覚めたときは病院ということも珍しくありません。本人も家族も驚かされる病気です。

本当に同じ病気?1型2型は症状の違いも明らか

よほど血糖値が上がらない限りほぼ症状が出ない2型糖尿病に対し、1型糖尿病の症状は突然あらわれるのが最大の違いです。

2型糖尿病の症状

初期段階では自覚症状が乏しく、もし症状が出ても自分では気付きにくい変化しかありません。それぞれの症状が軽く、何年もかけて進行します。すぐに糖尿病の症状だと結び付けにくいところが厄介な病気です。

- 疲労感

- 皮膚の乾燥、痒み

- 手足の感覚が低下、チクチクするような痛み

- 頻尿

- 目のかすみ

- 性機能の問題

- 感染症になりやすくなる

- 空腹感、喉の乾きがひどくなる

- 切り傷など皮膚の傷が治りにくくなる

1型糖尿病の症状

徐々に症状が出てくる2型に対し、1型の症状は突然あらわれます。水分をたくさん飲むせでトイレに行く回数も増え、おねしょが再発するケースもあります。子どものおしっこの量や回数には注意してあげましょう。「最近痩せて元気がないな」と親御さんも異常を感じる頃、突然意識を失って昏睡する危篤状態に陥ってしまうこともあります。

- 急激な喉の乾き

- 水を大量に飲みするようになる

- 頻尿

- いきなり体重が減少

- ひどい疲れ

- 昏睡

糖尿病の症状で特に怖いケトアシドーシス

糖尿病の症状で注意しなければならないのが、ケトアシドーシスです。1型に多い症状ですが、最近は清涼飲料水をがぶ飲みする2型糖尿病でも起きるケースが多くみられ、ペットボトル症候群とも呼ばれることもあります。

比較的若い年齢で発症しやすく、症状が出たらすぐに病院で治療しなければなりません。最悪の場合は意識障害、昏睡状態に陥るので、周りにも糖尿病を患っていることを伝え、少しでもおかしい時は救急車を呼ぶよう頼んでおく必要があります。

~糖尿病ケトアシドーシスの症状~

- 悪心、嘔吐、腹痛など消化器の症状

- 脱水症状

- 低血圧、頻脈

- 呼吸の異常(速く深いクルマウル呼吸)

- 果物のような香りがする息を吐く

- 脳浮腫

痩せ型が多い1型と太り気味な2型

一般的に肥満体型と糖尿病が結び付けられますが、痩せていても糖尿病になることは珍しくありません。

肥満体型が目立つ2型糖尿病に対し、生活習慣が原因にならない1型糖尿病は痩せ型の患者さんが多いのも大きな特徴のひとつです。

もちろん、2型糖尿病でも痩せている方はいらっしゃいますが、標準体重をオーバーしている患者さんの方が圧倒的多数を占めます。

20歳から5kg以上体重が増えた方は注意して下さい。遺伝要素も強いので、親兄弟が肥満体型、糖尿病を発症している場合も警戒しておいた方が良いでしょう。

肥満遺伝子と言って太りやすい体質も遺伝しますが、肥満になりやすい環境も影響します。一緒に住んでいると、どうしても同じような食生活になってしまいます。唐揚げなど脂っこい献立を好む太めのお母さんに育てられると、カロリーオーバー気味な食生活のせいで、子どもも太りやすくなることがわかっています。

その点1型は生活習慣の影響を受けて発症するわけではないので、標準体重より少ない体重の患者さんも珍しくありません。また、2型とは異なり遺伝性は多く認められません。

糖尿病の治療法は1型2型で違う

検査で糖尿病の診断が確定されたらすぐに治療を始めなければいけません。糖尿病の治療方法はインスリンの不具合を解決し、血糖値をコントロールするために行います。

同じ1型、2型でも症状によって治療方法は違うので、まずは検査で正確な状態を把握することが先決です。

1型糖尿病の治療方法

同じ糖尿病でも1型の場合、インスリンを生み出す細胞自体が壊されているので、分泌量はほぼゼロです。インスリンの働きは、ほぼ期待できません。

分泌量の不足は補充する治療を行うことになります。ただ、中にはインスリンを少し出せる病態の患者さんもいるので、インスリンの状態によって治療法が決まります。

海外では吸引タイプのインスリンも承認されていますが、日本では注射でインスリン製剤を打つしかありません。

症状が進行するスピードによって「緩徐進行(かんじょうしんこうせい)1型」、「急性発病1型」、「急性発病1型」の3タイプに分類されます。

緩徐進行1型糖尿病の治療

緩徐進行1型糖尿病は2型に近い症状が出たあと徐々に1型に移行していくため、初期段階で2型糖尿病と誤診されることも少なくありません。

緩徐進行1型では半年から数年かけてゆっくりインスリンの分泌量が減っていきます。膵臓がインスリンを出す状態を観察し、食事療法や運動療法で血糖をコントロールから開始し、必要なタイミングでインスリン療法をスタートします。

飲み薬で対応することもありますが、膵臓に負担をかける可能性があるため、進行の度合いに関わらずインスリン注射を打つよう指示されることもあります。

急性発病1型糖尿病の治療

1型糖尿病で割合が多い急性発病1型糖尿病は、糖尿病の症状が出始めてから数ヶ月でインスリンが欠かせないインスリン依存状態に陥ります。

発症後、一時的にインスリンの効果を感じることもありますが、インスリン治療が欠かせない状態に戻ります。血液検査では自己抗体を認めることが多く、自己免疫疾患の1つと考えられています。

劇症1型糖尿病の治療

劇症1型糖尿病では最初に高血糖の症状が出て、たった数日で病状が激変するパターンが少なくありません。10人中9人が20歳以上で発病し、約70%の患者さんは発病直前に発熱など風邪の症状が出ていることが特徴の1つです。

すぐにインスリン療法で足りない分を補わないと、糖尿病ケトアシドーシスを発症し重症化する恐れもあります。

突然血糖値が急上昇するため、症状が出ている時の血糖値は高いものの、1~2ヶ月の平均数値をあらわすHbA1cはそこまで高くならないところが特徴的です。

2型糖尿病の治療方法

2型の場合、分泌量が足りないタイプ(インスリン分泌不全)と働きが悪いタイプ(インスリン抵抗性)の2種類に分類されます。

いずれも、まず食事療法や運動療法で血糖値をコントロールするよう治療計画を立てます。病状によっては薬を処方されることもあれば、インスリン注射をするよう指示されることもあります。

1型2型最大の違い!糖尿病は予防できる?

糖尿病になると1型も2型もなにかと大変なので、できれば発病前に予防するのが理想的です。そもそも糖尿病は予防することができるのでしょうか。

予防できない1型糖尿病の恐怖

残念ながら、1型糖尿病の予防は難しいと考えられています。1型糖尿病はウイルス感染など、予期せぬ理由で膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンの分泌がストップしてしまう病気です。

詳しい原因が解明されていない以上、予防する方法も確率されていません。定期健診に加え、症状が出た時いち早く医療機関で診てもらい早期発見につとめるのが精一杯の対策になります。

2型糖尿病は予防できる!

予防が難しい1型に対し、2型糖尿病は心がけ次第で十分に予防することができます。2型糖尿病の場合、肥満や運動不足、ストレスや暴飲暴食など危険要因が分かっているので、不健康なライフスタイルを改善すれば発症率を下げることができます。

生活習慣病の1つなので、とにかく生活習慣を変えるしかありません。まずは現状を把握することが先決なので、定期的に血液検査を受けて血糖値の状態を把握することも大切です。

定期健診だけでは分からない食後高血糖の問題を自宅で見つけるためには、当社エイコン血糖値測定器も役立ちます。空腹時血糖値や食後血糖値を自分で手軽に調べることができます。

サプリで予防しやすいのも2型糖尿病の特徴

2型糖尿病も発病前の段階や初期の段階なら、サプリを頼ることができます。糖尿病の食事制限はストイックすぎてもストレスになるので、適度に手を抜きながら行うのがポイント。

食べる前にコップ1杯分飲むだけで血糖値の急上昇を抑える「プレミアムスーパーフード」やインスリン抵抗性を改善する「マイタケオール」など、食事制限のストレスを軽減するサプリも色々あるので、賢く活用して糖尿病を予防しましょう。