目次

糖尿病と口臭に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病のために口臭がきつくなることはありますか?

A. はい。糖尿病のために口内環境が変わり口臭がきつくなることがあります。糖尿病と口臭の関係を理解し、正しい対策をとりましょう。

糖尿病になると口臭がきつくなる?

糖尿病になると口臭がきつくなることがあります。

糖尿病性の口臭は、健康な身体でも起こりうる口臭とは違い、糖尿病の症状が間接的な原因となって口臭につながるものを指します。

生理的口臭

健康な場合でも起こりうる口臭。唾液の分泌量減少から細菌が増殖して起こる口臭。口内の細菌がにおいの原因物質である揮発性硫黄化合物を作るために口臭となる。生理的口臭の場合、唾液の分泌量が増加すれば急激に口臭は弱まる。

飲食物・嗜好品による口臭

健康な場合でも起こりうる口臭。ニンニク、ネギ、酒、タバコ等のにおいの強い飲食物や嗜好品の摂取による口臭。一時的なものであるため、時間の経過とともになくなる。

病的口臭

病気の症状が間接的な原因となって起こる口臭。呼吸器系、消化器系、糖尿病は病的口臭につながりやすい。

糖尿病により起こる口臭は3つ目の病的口臭に当てはまります。病気にかかると、体もその病気独特のにおいがするようになりますが、これは病気を患うと体内で健康な身体とは異なる物質が合成されるためです。それが血液に乗って全身を巡り体外に出るときに汗や尿、吐息などに混じり物質特有のにおいを発生します。

糖尿病の場合、アセトンという物質が原因となって口臭につながりますが、次項ではこのアセトンについて詳しくご説明していきます。

糖尿病とアセトン

糖尿病性の口臭は、熟しすぎた果物のような甘酸っぱいにおいが特徴となりますが、このにおいの原因物質がアセトンになります。

糖尿病性の口臭は、熟しすぎた果物のような甘酸っぱいにおいが特徴となりますが、このにおいの原因物質がアセトンになります。

糖尿病が進むと、インスリンの不足により糖がうまく代謝されなくなり、代わりに脂肪やタンパク質がエネルギー源として使われるようになっていきます。脂肪やタンパク質がエネルギー源として分解されると副産物としてケトン体という物質が生成されますが、アセトンはこのケトン体に含まれています。

糖尿病が進行し、体内のケトン体濃度が高くなればなるほどアセトン臭は強くなります。逆に言えば、口臭の強さを把握することは糖尿病の管理に役立つとも言えます。

特に、高いケトン体濃度を放置してケトーアシドーシス(酸性血症)になってしまうと意識障害や昏睡など命に関わる危篤状態につながるため口臭が強くなっていると気づいたら医師の診断を仰ぐなどしてすぐに対策をとりましょう。

歯周病が原因の糖尿病性口臭

糖尿病性の口臭の原因として、歯周病が原因になっている場合もあります。あまり知られてはいませんが、歯周病を発症する糖尿病患者は少なくありません。

糖尿病性の口臭の原因として、歯周病が原因になっている場合もあります。あまり知られてはいませんが、歯周病を発症する糖尿病患者は少なくありません。

歯周病とは、歯周病菌が歯の汚れをエサにしながら毒素を出して繁殖することで歯茎や歯根を含む歯周組織に炎症を起こし、最終的には歯を支えている骨を溶かしてしまう病気です。

私達の口の中には、約300~500種類の細菌が消息していますが、歯磨きやフロスが上手く出来ていなかったり、糖分が口の中に残ったままだと細菌が異常繁殖してしまいます。この状態が続くと歯垢(プラーク)と呼ばれるネバネバした汚れが歯根に付着しますが、フロスなどによりこれを除去せずにいるとこの歯垢が石灰化し歯石となります。

歯石は歯のエナメル質と比べザラザラしているため歯垢が付きやすく、定期的に歯科衛生士による歯石除去が行われないとこの悪循環が加速し歯周病菌が歯根の奥に浸食し、歯周組織が破壊されてしまいます。この状態が歯周病です。

- こんな症状があったら歯周病かもしれません

- ハブラシの時に出血する

- 朝起きたときに歯肉に違和感がある

- 口臭を指摘された

- 歯肉が下がって、歯が長く見えるようになった

- 体調が悪くなると歯肉が腫れる

- 歯の揺れを感じることがある

この歯周病菌が異常繁殖すると臭いを発するため、歯周病特有の口臭となって現れます。一般的に歯周病の口臭は「腐った玉ねぎ」や「生ごみ」のようなニオイと形容され、かなり不快なものとなります。

糖尿病患者の歯周病のリスクが高い理由

糖尿病と歯周病が合併してしまう理由としては下記の4つがあげられます。

① ドライマウス

糖尿病になるとドライマウスになりやすくなります。高血糖状態が続き、浸透圧の関係で尿がたくさん出るようになると体内の水分が減少し、唾液が分泌されにくくなるためです。唾液には食べ物の消化を助けるだけではなく、口の中を洗浄する働きがあります。ドライマウスになると歯周病の原因となる細菌が繁殖し歯周病にかかりやすくなります。ドライマウスそのものも口臭の原因となりますが、ドライマウスが歯周病につながると口臭はさらに強くなります。

② 唾液の糖分濃度が高くなる

唾液は血液から作られますが、糖尿病では高血糖のために唾液中の糖分濃度も高くなります。歯周病菌は糖を好むため、糖尿病患者の口腔内は歯周病が発症・進行しやすくなります。

③ 免疫力の低下

糖尿病により高血糖状態が続くと、白血球の1つである好中球の働きが悪くなります。好中球がうまく働かなくなると免疫力が低下するため、歯周病にかかりやすくなってしまいます。

④ 組織修復力の低下

歯垢(プラーク)がついていると、細菌が繁殖し歯茎が炎症を起こしやすくなります。健康であれば歯周組織の炎症は簡単には悪化せず、クリーニングさえ行えば治まります。しかし高血糖状態では歯周組織を修復する働きが低下するため、一度歯茎に炎症が起こるとあっという間に歯周病が進行してしまいます。

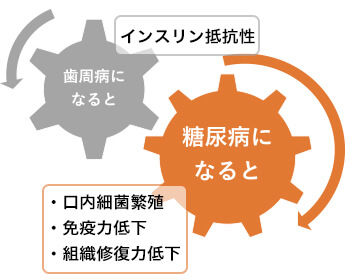

歯周病で血糖値が上がる?

歯周病は「慢性感染症」のひとつです。慢性感染症は風邪や水虫などの一時的な感染症とは違い、治療を継続していないと原因菌の活動を抑えることができないものを指します。そのため一度歯周病を発症したら継続して歯周病菌を抑える対策をとる必要があります。

歯周病菌はときには歯ぐきの毛細血管から血液中に侵入し、全身に巡って血液中に毒素を発生させることがあります。この時、私たちの体はTNF-α(Tumor Necrosis Factor-α/腫瘍壊死因子α)という物質を分泌してそれに対抗しようとしますが、このTNF-αは、インスリンの働きを阻害してしまうことが知られています。この状態はインスリン抵抗性と呼ばれますが、インスリン抵抗性になってしまうと血糖値は上昇しやすくなり血糖コントロールが出来なくなってしまいます。

TNF-αとインスリン抵抗性

TNF-αは腫瘍細胞を壊死させる作用のあるサイトカイン(細胞間相互作用を有するタンパク質の総称)の一種です。

歯周病が進行し重症化すると、歯周病菌が体に影響を与え始めます。歯周病菌の死骸は内毒素と呼ばれる多量の毒素をまき散らすことがわかっており、血糖値にも悪影響を及ぼしていくのです。

この時人間の身体はTNF-αを分泌することにより抵抗しますが、このTNF-αは血液中の糖分の取り込みを抑える働きもあるため、インスリンの働きが悪くなり、さらに血糖が上がってしまうようになっていきます。

糖尿病と歯周病の治療は同時に行う

前述した通り、糖尿病を患うと歯周病になりやすくなるだけではなく、歯周病のためにインスリン抵抗性が発展して血糖値が高くなります。糖尿病と歯周病はそれほど密接に関係しているのです。

最近の研究では歯周病を治療することで血糖コントロールも改善するという糖尿病と歯周病の相互関係も明らかになってきました。そのため糖尿病と歯周病の治療は同時に行い、また歯周病の発症が認められない場合にも予防対策をとることが大切です。

次項からは歯周病の治療および予防方法をご紹介いたします。

歯周病の治療は歯科医師のもとで行う

歯周病の治療方法は、クリーニングにより口腔内を清潔に保つことが基本となります。

歯周病が進行している方の口腔内では、歯に歯石がついている方がほとんどですが、ザラザラした歯石には歯垢が付着しやすいため、さらに歯周病を進行させる原因となります。そのため、歯科衛生士の専用のクリーニング機器を使って歯石を除去することは歯周病治療においてまず最初に行うべき必須事項となります。

歯石が除去されると、細菌が取り除かれ、また新たに繁殖しにくい環境になるために歯茎の炎症が改善されます。炎症が治まると腫れや出血がなくなり歯茎が引き締まり、食べかすが歯と歯茎の間に入りにくくなり歯周病を改善していくことができます。

歯石は歯磨きやフロスでは除去することができません。そのため定期的に歯科医院で歯科衛生士の専門器具によりクリーニングをしてもらいましょう。歯周病が改善されていくと歯周病菌によるニオイも抑えることができるため口臭の改善にも繋がります。

歯周病の予防は自宅でのオーラルケアが重要

歯石は歯ブラシやフロスが十分に行われていない証拠です。歯科医院での歯周病の治療だけではなく、自宅での日々のオーラルケアは歯周病予防と進行防止において大変重要となります。

歯石は歯ブラシやフロスが十分に行われていない証拠です。歯科医院での歯周病の治療だけではなく、自宅での日々のオーラルケアは歯周病予防と進行防止において大変重要となります。

特に歯周病の方は歯茎に炎症が起きていて出血しやすくなっていますが、出血が気になるからと言ってその部分の歯磨きを簡単に済ませてしまうのは逆効果となります。出血している部分こそ歯垢が溜まり細菌が繁殖しているため、しっかりとブラッシングしましょう。歯垢が取り除かれれば歯茎の炎症が治まり引き締まります。

また、歯と歯茎の境目(歯周ポケット)をクリーニングするためにも、歯ブラシは毛先の細いものや柔らかめの物を選びましょう。歯ブラシだけでなく歯間ブラシやフロスも併用して、食べかすや歯垢が溜まらないようにすることで細菌の繁殖や歯石を防ぐことができます。

クリーニング以外では、ドライマウスへの対策が重要となります。前述した通り、糖尿病を患うと水分が体外に排出されてしまってドライマウスになり、口内では細菌が繁殖しやすくなります。こまめに水分を取ったり、うがいをするなどして常にお口が潤っている状態を保ちましょう。

まとめ

糖尿病による口臭は病的口臭といって糖尿病の症状が原因となって起こります。

糖尿病性の口臭は「アセトン臭」と呼ばれる血液内のアセトンによって引き起こされるものと歯周病の進行によって起こるものの2種類がありますが、糖尿病と歯周病は密接な関係にあり相互に悪影響を及ぼし合うため、同時に治療することが重要となります。糖尿病があってもしっかりと血糖コントロールをしていれば、歯周病は起こりにくくなり、逆に歯周病の予防をしっかり行えば血糖もコントロールも安定してくるようになります。

糖尿病と歯周病を同時にきちんと治療していけば、必ず双方に良い影響を与え合うことは間違いありません。口臭が起こる仕組みをきちんと理解し対処していきましょう。