目次

糖尿病とラーメンに関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病でもラーメンを食べて良いですか?

A. 糖尿病だからといって食べてはいけない食品はありません。ただし、ラーメンは炭水化物量が多く、食後血糖値を大幅に上昇させます。トッピングに野菜やチャーシューをプラスして、糖の吸収を穏やかにする工夫が必要でしょう。

糖尿病になるとラーメンを食べてはいけないの?

糖尿病と診断された患者さんの場合、まずは食事療法と運動療法を大きな柱として治療を開始するのが一般的です。なかでも食事療法は、糖尿病の悪化を防ぐために重要視されています。

糖尿病と診断された患者さんの場合、まずは食事療法と運動療法を大きな柱として治療を開始するのが一般的です。なかでも食事療法は、糖尿病の悪化を防ぐために重要視されています。

生活習慣病とも呼ばれている「糖尿病」は、日頃からの食べ過ぎや不規則な食生活、偏った栄養バランスなどが、その発症に大きく影響していると考えられており、これまでの食事を見直すことが糖尿病治療につながります。

私たち人間の血糖値を上昇させるのは、主に炭水化物や砂糖などの糖質です。そのため、糖尿病の食事療法では、炭水化物(糖質)や脂質の過剰摂取に注意しなければなりません。

炭水化物は、日本人の主食である精白米をはじめ、うどんやそば、パスタ、ラーメンなどの麺類、パンに多く含まれています。

日本人にはラーメン好きが多いといわれていますが、ラーメンは炭水化物や脂質、カロリーの摂り過ぎにつながりやすいため、糖尿病患者さんにはできるだけ控えて欲しい食品のひとつです。

しかし、糖尿病を発症したからといって「食べてはいけない食品」はありません。白米やパン、ラーメンなどの麺類は確かに血糖値を上げやすい食べ物ですが、糖尿病患者さんでも食べ方やレシピ、量などを工夫すれば楽しむことができます。

糖尿病の食事療法は、「好きなものが食べられない」「食事制限が厳しい」といったイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、これらは間違った認識であるということに気付かなければならないのです。

糖尿病治療では、1日の摂取目安カロリーのなかで、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取し、健康的な食生活を送ることが何よりも大切です。

もちろん、「1日3食ラーメン」や「毎日夜遅くにラーメンを食べている」という人は、そのままの食生活を継続していると、糖尿病が確実に悪化してしまうでしょう。

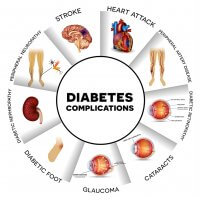

炭水化物の摂り過ぎにより高血糖が続いた場合には、糖尿病合併症である「糖尿病網膜症」「糖尿病神経障害」「糖尿病腎症」などを引き起こすリスクも高まります。

また、こってりとしたラーメンの食べ過ぎは脂質の過剰摂取にもつながり、血液をドロドロに変化させてしまうといわれています。動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞といった合併症が起きる恐れもあるので、糖尿病治療中の患者さんは特に注意が必要です。

ラーメンは糖尿病患者の血糖値にどう影響するのか

ラーメンに使用されている中華麺は、小麦粉を主な原料として作られています。小麦粉は精製された穀物なので、食物繊維量が少なく血糖値をダイレクトに上昇させる食品のひとつです。

ラーメンに使用されている中華麺は、小麦粉を主な原料として作られています。小麦粉は精製された穀物なので、食物繊維量が少なく血糖値をダイレクトに上昇させる食品のひとつです。

食後血糖値の上がりやすさを示したGI値でも、ラーメン(中華麺)は60程度とかなり高くなっています。特に、ラーメンは麺自体を楽しむ食べ物のため、栄養バランスも炭水化物に偏りがちです。そのため、糖尿病患者さんの血糖コントロールを乱しやすくなります。

糖尿病の食事療法では、野菜やきのこ類、海藻類などの食物繊維を多く含む食品を毎食の最初に摂取することが推奨されています。

食物繊維は、腸での糖吸収を穏やかにして食後血糖値の急激な上昇を抑制する働きがあるためです。しかし、ラーメンには糖の吸収を抑える食物繊維がほとんど含まれていないので、ラーメンを食べた後の血糖値は大幅に上がってしまうのです。

糖尿病患者さんの場合、膵臓からのインスリン分泌が不十分であることや、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」のせいで、食後に上がった血糖値を正常値までスムーズに戻すことができません。

高血糖状態が続くことで、血管壁にダメージを与えて動脈硬化を起こしたり、血管の損傷が蓄積されて糖尿病網膜症や糖尿病神経障害、糖尿病腎症といった合併症リスクを高めてしまいます。

糖尿病自体もそうですが、網膜症、神経障害、腎症などの合併症は初期の自覚症状がほとんどありません。「大好きなラーメンを今まで通り食べていても、特に身体に異変がないから大丈夫だろう」と油断するのは危険です。

視力が落ちてきたり、手足のしびれ・違和感、尿の出にくさなどを感じ始めたときには、合併症がかなり進行している状態になってしまっているケースも少なくありません。

もちろんラーメンを食べたからといって、すぐに糖尿病が悪化するわけではありません。しかし、ちょっとした習慣の積み重ねにより、網膜症による失明、神経障害による下肢切断、腎症からの人工透析といった「取り返しのつかない事態」に陥ってしまう可能性もあることを忘れないようにしてください。

糖尿病治療中にラーメンを食べたいときの効果的な工夫

糖尿病を治療開始している患者さんでも、ラーメンを食べたくなることは当然あるでしょう。前述した通り、ラーメンは炭水化物を多く含む食品なので糖尿病患者さんの血糖コントロールを悪くさせる恐れがあります。そのため、日常的に食べることはあまりおすすめできません。

しかし、糖尿病は完治しない病気とされていることから、食事療法による治療を生涯にわたって継続しなければならないのも事実です。糖尿病と上手に付き合っていくためには、「我慢しすぎない」「ストレスを溜めすぎない」といったことも重要視されています。

糖尿病治療中の患者さんでも月に1回程度はラーメンを食べても良いとする医師も存在するほどです。

ただし、糖尿病の人がラーメンを食べる際には、食後血糖値の上昇を少しでも穏やかにする工夫をしましょう。

具体的な方法としては、炭水化物ばかりに偏ったメニューを避けることです。ラーメンは、ただでさえカロリーが高いため、「トッピングをすると高カロリーになってしまうから、煮玉子は我慢する」「チャーシューを乗せるのはやめておこう」と考える人が多いのですが、実は糖尿病治療においては、これらの選択は間違っています。

煮玉子やチャーシューには、たんぱく質が含まれているためラーメンの栄養バランスを整える効果があります。さらに、炭水化物(糖質)を食べる前にたんぱく質の摂取をしておくと、消化器官の動きが遅くなり、糖の吸収スピードも穏やかになるといわれているのです。

また、もやしやほうれん草、ネギなどの野菜類、わかめ、海苔などの海藻類を積極的にトッピングしましょう。これらの食品に含まれる食物繊維を先に摂ることで、血糖値の急激な上昇を抑える働きが期待できます。

たんぱく質や食物繊維をプラスするだけで、ラーメンを食べた後の血糖値を50mg/dL程度抑えることができるともいわれています。

もちろん、トッピングをすればするほど糖尿病が良くなるわけではありません。1日のカロリー摂取目安量と栄養素をしっかりと計算したうえで、上手にバランスを整えるよう工夫することが大切です。

ラーメンスープを飲み干すと糖尿病になるって本当?

ラーメンの醍醐味といえば、やはり麺とスープでしょう。美味しいラーメンを食べた際には、スープを全て飲み干してしまう人も多いかもしれません。なかには、「スープを飲み干すことがマナーだ」と考えている方もいるようです。

しかし、ラーメンのスープには大量の塩分と脂質が含まれています。特に、塩分は5~7g程度含まれており、飲み干す習慣がある人は注意が必要です。

日本人の食塩摂取目安量は男性で1日8g未満、女性は7g未満とされていますが、世界的な基準と比較すると、かなり高い基準です。世界保健機構(WHO)では、男女問わず1日5g未満を推奨しています。日本のラーメンスープを飲み干すと、1日分の塩分摂取量に到達してしまうため、ナトリウムの過剰摂取につながってしまうのが現状です。

塩分の摂り過ぎは、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、腎臓病をはじめ、糖尿病の発症要因にもなると考えられているため注意しましょう。

ときどき「ラーメンの汁を全部飲んでしまったのですが、糖尿病になりますか?」といった質問をしている方を見かけますが、ラーメンスープを全て飲んだからといって、すぐに糖尿病を発症するわけではありません。

ときどき「ラーメンの汁を全部飲んでしまったのですが、糖尿病になりますか?」といった質問をしている方を見かけますが、ラーメンスープを全て飲んだからといって、すぐに糖尿病を発症するわけではありません。

食生活から糖尿病になる場合は、日々の積み重ねが原因です。ラーメンを週1以上で食べていて、スープを毎回飲み干しているような方は糖尿病だけでなく、さまざまな疾患を発症するリスクが高まります。

また、ラーメンスープに浮いている背脂は「脂質」の塊です。脂質の摂り過ぎは、肥満や内臓脂肪を増加させて、インスリン抵抗性を高めてしまうといわれています。インスリン抵抗性とは、膵臓から分泌されるインスリンの効きが悪くなることです。

血糖値を下げるためにインスリンが分泌されても、内臓にまとわりついた脂肪のせいで、その作用が弱くなってしまい糖尿病を発症してしまうことも少なくありません。

ラーメンのスープは120~150kcalもあるため、肥満からの糖尿病を予防したい場合には飲み干す習慣を見直すべきでしょう。

毎日ラーメンを食べていると絶対糖尿病になる?

世の中には、「ラーメンが大好きで、毎日のように食べている」「ラーメンブログをやっているので、さまざまなラーメン屋を日々巡っている」といった人も存在します。

しかし、前述した通りラーメンには多くの炭水化物や脂質、塩分が含まれており、糖尿病リスクを高める恐れがあるため注意が必要でしょう。

もちろん、糖尿病の発症要因は食事内容だけではありません。運動量、遺伝、ストレスなども大きく関わってきます。そのため、毎日のようにラーメンを食べ歩いていても糖尿病にならない人もいるのは事実です。

逆に、「ほとんどラーメンは食べなかったのに、糖尿病になってしまった」という方も少なくありません。これらの例から、「毎日ラーメンを食べていると絶対糖尿病になる」とはいえないのが現状です。

ただし、糖尿病リスクといった面だけで考えれば、ラーメンを毎日食べている人はそうでない人と比較して糖尿病になりやすいことは否定できません。さらに、ラーメンライスやラーメンと炒飯のセットなど「炭水化物の重ね食い」を日常的に行っている人は最も注意するべきでしょう。

ランチメニューでは、これらのセットがお得な価格で食べられるため、ついつい注文したくなってしまうものです。しかし、麺類とご飯を同時に食べると炭水化物の過剰摂取につながります。

食後の血糖値が急激に上昇して、血管や膵臓に大きな負担をかけることになり、糖尿病を引き起こす要因になるのは確かです。

膵臓は、沈黙の臓器とも呼ばれています。日々の食生活や生活習慣によってジワジワとダメージが蓄積して、ある日突然「あなたは糖尿病です」と診断されてショックを受ける患者さんも珍しくありません。

糖尿病の発症・悪化を予防するためにも、自覚症状がないうちから意識して健康的な食生活を心がけるようにしましょう。

糖尿病なら食べ方に注意してラーメンを楽しもう

繰り返しになりますが、ラーメンは炭水化物、脂質、塩分が多い食べ物です。本来であれば、糖尿病患者さんはできるだけ控えた方が良いのですが、あまりに制限が厳しい食事療法は長続きしません。

また、無理な食事療法を続けることによって、反動で「ドカ食い」に走ってしまう患者さんも多いものです。そのため、糖尿病を発症してしまった方でもラーメンを食べても構いません。

しかし、糖尿病患者さんが食事にラーメンを取り入れる際には、食べ方に注意するようにしてください。前述した通り、トッピングに煮玉子やチャーシューをプラスして「たんぱく質」を摂取することや、ほうれん草、ネギ、もやしなどの食物繊維を含む野菜を足すことも忘れないようにしましょう。

ラーメンだけではお腹を満たせない場合には、ライスや炒飯を注文したくなるかもしれませんが、炭水化物の重ね食いは禁物です。

ラーメンだけではお腹を満たせない場合には、ライスや炒飯を注文したくなるかもしれませんが、炭水化物の重ね食いは禁物です。

「ラーメンに餃子なら大丈夫だろう」と考える患者さんも多いのですが、実は餃子の皮は小麦粉で作られています。

餃子のカロリーのうち、約半分は炭水化物由来だといわれているため、ラーメンと餃子の組み合わせも「炭水化物の重ね食い」になってしまうので控えるようにしましょう。

糖尿病患者さんのラーメンの食べ方は、まずトッピングの野菜やチャーシューから口にするのがおすすめです。その後、スープをレンゲで軽くすくって飲み、最後に麺を食べるようにしてください。

「そんな食べ方をしていたら、ラーメンの麺が伸びてしまって台無しだ」と思われる方もいるかもしれませんが、糖尿病患者さんの場合、食後血糖値の急上昇を抑えるためには、これくらい注意するべきです。

もしくは、ラーメン屋に入る前に牛乳やナッツなどの軽食をお腹に入れておきましょう。こうすることで、ラーメンを麺から楽しんでも血糖値が大きく上昇することを多少予防することができます。

ラーメン二郎は糖尿病悪化を加速させる?

ラーメン好きの人にとって「行列に並んでも食べたい」と人気なのが、黄色い看板が目印のラーメン二郎です。山のように盛られた野菜と強烈なニンニク、こってりとしたスープ、食べごたえのある太麺は、多くのラーメンファンを夢中にさせています。

しかし、糖尿病の治療をしている患者さんにとって、ラーメン二郎は「悪魔の食べ物」ともいえるでしょう。

糖尿病食事療法では、1日の摂取カロリー範囲内で献立を組む必要があります。ところが、ラーメン二郎のカロリーは想像をはるかに超えているのです。

ラーメン二郎では、麺の量を大と小から選択することができ、さらに豚の量をお好みで選べます。一番小さいサイズの「小」でも1400kcal、「小豚」なら1600kcal、「小豚ダブル」は2000kcalです。麺の量が多い「大」では2200kcal、「大豚」は2400kcal、「大豚ダブル」になると2700kcalにもなります。

ちなみに、一般的な男性の糖尿病患者さんなら、1日の摂取カロリーは1600kcal程度を目標にすることが多いです。ラーメン二郎で小豚を1杯食べてしまえば、それだけで到達してしまうカロリー量ということがおわかりいただけるでしょう。

炭水化物(糖質)の摂り過ぎによる高血糖はもちろんのこと、摂取カロリーオーバーで肥満や内臓脂肪の悪化を招き「インスリン抵抗性」を高めてしまう恐れもあります。そのため、糖尿病患者さんの場合にはラーメン二郎での食事は避けることをおすすめします。

ラーメン二郎を食べた翌日にカロリーをコントロールすれば問題ない、といった情報も目にするかもしれませんが、これは糖尿病を発症していない健康な人に当てはまる話です。

糖尿病でインスリン注射や経口血糖降下薬での「薬物療法」を行っている患者さんは、カロリー調整のために食事量や回数を減らすと、低血糖発作を起こしてしまう恐れもあります。

どうしてもラーメン二郎が食べたいときには、自宅で「糖質オフのラーメン二郎」を作るのが良いでしょう。ネットで検索すると、作り方の動画やレシピが見つかるので、ぜひ代用してみてください。

まとめ

糖尿病治療を行っているからといって、ラーメンを食べてはいけないわけではありません。しかし、ラーメンは炭水化物が非常に多く、GI値やカロリーも高めの食品です。そのため、糖尿病患者さんの血糖コントロールを乱したり、肥満を助長することが心配されます。

また、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルの不足にも注意すべきです。

1日の摂取カロリーや栄養バランスをしっかりと計算したうえで、「月1回のご褒美」として取り入れる程度にとどめておきましょう。