目次

糖尿病と腹痛に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病で薬も飲んでいます。数日前から腹痛があるのですが、糖尿病と関係ありますか?

A. 糖尿病合併症による便秘や薬の副作用などの腹痛の場合も考えられますが、症状によっては急性のものや別の病気の可能性もあります。急性の場合は命の危険もありますので、自己判断で我慢せず、早めに受診してください。

糖尿病と腹痛は関係ある?

糖尿病と腹痛は、さまざまな要因があって関係する場合があります。

糖尿病と腹痛は、さまざまな要因があって関係する場合があります。

すべてが腹痛になるわけではありませんが、急性合併症や糖尿病神経障害、薬の副作用なども考えられます。

急性合併症や病気で、緊急の処置が必要な場合もありますので、不調を感じたら早めに医療機関で相談してください。

ここでは、糖尿病と関係している腹痛や別の病気から糖尿病になりやすくなるもの、緊急の処置が必要な急性合併症などについて解説しています。

気になる症状があったら、参考にしてみてください。

糖尿病神経障害による腹痛

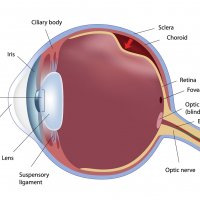

糖尿病の三大合併症のひとつに「神経障害」があります。

神経障害は、全身に張り巡る「末梢神経」の神経細胞にソルビトールという物質が溜まっていき、酷くなると神経が破壊されていく障害です。

神経障害には、以下の3つの神経へ異常が表れることがあります。

・感覚神経(手足のしびれ・痛み)

・自律神経(無自覚に体の機能を動かす)

・運動神経(手や足、顔などの筋肉を動かす)

糖尿病での腹痛は、自律神経に影響が出ている可能性があります。

便秘や下痢

糖尿病の方は、便秘や下痢になりがちといわれています。

糖尿病の方は、便秘や下痢になりがちといわれています。

胃や胆のうの機能低下に加え、自律神経障害を起こし、腸の蠕動(ぜんどう)運動がきちんとできないために、食べたものが移動せず、便秘・下痢になりやすくなるのです。

とくに下痢は、長期間血糖コントロールがうまくできていない人に多くみられます。

糖尿病神経障害による下痢は特徴的です。腹痛を感じることなく、水のような下痢が急激に出てしまい、トイレに行くまでに間に合わないということもしばしば。

腹痛がないというのは、腸の動きや不快感を感じる神経が弱っているためです。

「糖尿病性下痢」といわれ、下痢止めではあまり治まることがないため、強力な薬が必要になります。

下痢になると食事が摂りにくくなる場合もあり、余計に血糖コントロールのバランスも乱れがちに。

低血糖の発作も起こしやすくなるため、少しでも炭水化物を摂り、こまめに水分を摂るようにしてください。

胆石症(たんせき)

胆のうに石ができ、胆汁の出口や胆官で石が詰まると「身をよじるような」と表現される、激しい腹痛がでます。

糖尿病や肥満、高脂血症などさまざまな原因があるといわれていますが、男性に比べて女性が多く、閉経後の女性ホルモンの減少により脂肪が分解されにくくなるためとも考えられています。

また、糖尿病では自律神経の働きが低下し、胆汁の流れが滞りやすいため胆のう炎を起こしやすくなるのです。

【症状】

食事を摂った後起こりやすく、とくに脂っこい食べ物に症状が表れやすいとされています。

食後30分~2時間程で、症状が落ち着いてくるのも特徴です。

・痛みの場所…右脇腹やみぞおち、背中、右肩

・症状…腹痛、お腹の張り、吐き気、嘔吐、発熱、食後の胃もたれ、便秘

細菌に感染すると「急性胆のう炎」となり腹痛が続き、高熱、敗血症などを起こします。

そして、胆汁に感染すると「急性閉塞性化膿性胆管炎」となり高熱、ふるえ、血圧低下などになり、治療をしても命の危険もあるとされています。

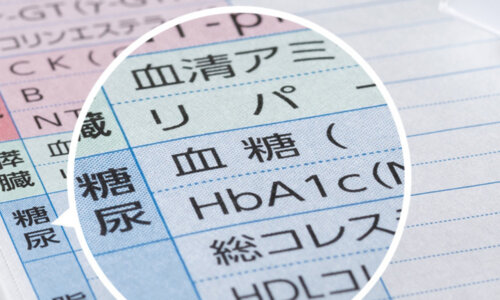

無自覚で胆石が進行するケースも多く、健康診断で発見されることが多い病気です。

便秘や胃もたれ(食後)にもサインが出ている可能性があるため、簡単なエコー検査で調べてみるとよいでしょう。

糖尿病の薬による副作用

腹痛には、糖尿病で処方される薬の副作用の可能性もあります。

副作用は、必ずなるものではありませんが、その症状が起こると確認されているものですので、薬のリスクについても知っておくとよいでしょう。

| 薬の名前 | 主な副作用 |

| メトグルコ | 下痢・腹痛・吐き気・かゆみ・食欲不振・発疹など |

| テネリア | 腹痛・便秘・腹部膨満・腹部不快感・低血糖症・吐き気・口内炎・お腹が張る・かゆみ・湿疹・発疹・皮膚炎・けん怠感など |

| ビグアナイド | 乳酸アシドーシス(吐き気・腹痛・下痢・筋肉痛・脱力感など。頻度は稀) 低血糖(冷や汗・手足のふるえ・気持ち悪さ・ふらつき・脱力感) |

| DPP-4阻害薬 | 低血糖(同上) 便秘・胃の不快感・下痢・吐き気 |

| α-グルコシダーゼ阻害薬 | 低血糖(同上) 腸閉塞・イレウス(お腹が張る(重い・苦しい))・おならがよく出る・酷い便秘・腹痛・嘔吐 肝機能障害(倦怠感・食欲不振・黄疸など。頻度は稀) |

麻痺性(まひせい)イレウス

麻痺性イレウスは「α-グルコシダーゼ阻害薬」でみられることのある副作用です。

腸の動きが弱くなり、著しい便秘を起こしやすくなります。

糖尿病により腸の蠕動運動が低下している場合、より副作用の症状が起こりやすいとされています。

お腹の張り感や酷い便秘、腹痛、吐き気などがある時は、主治医や薬剤師に相談しましょう。

腹痛を起こす膵炎も糖尿病に進む可能性がある

尿病と膵炎(すいえん)は、腹痛に関係があります。

尿病と膵炎(すいえん)は、腹痛に関係があります。

どのような痛みが出るのでしょうか?

まず、膵臓はインスリンを分泌するための母体となる臓器で、膵炎を起こすと腹痛や背中の痛み、お腹の上部を押すと痛い、倦怠感などの症状が出ます。

「急性膵炎」を起こすと痛みは強く、それが慢性化すると「慢性膵炎」になり、頻繁に腹痛を起こすようになるのです。

ですが、慢性膵炎になると、腹痛の痛みは急性膵炎に比べて弱くなりますが、繰り返す炎症によって次の順番で膵臓は機能しなくなっていきます。

1.代償期…急性膵炎。膵臓の働きはまだあり、膵液が分泌されるが腹痛を繰り返す

2.移行期…膵臓の働きが悪くなり腹痛の痛みは軽くなる

3.慢性膵炎…膵臓の機能はほぼ失われ、腹痛も軽くなる(腹痛がなくなる場合もある)

膵臓には食べ物を消化するための液体がありますが、膵臓自体を溶かし炎症を繰り返すことで以下のように膵臓が破壊されてしまう病気です。

【慢性膵炎】

・膵臓の細胞が破壊される(腺房細胞、ランゲンハンス島)

・線維化(硬くなる)

・膵石ができるようになる(膵臓の中にできる)

膵臓が機能しなくなると、インスリンの分泌がなくなるため、結果的に「糖尿病」になりやすくなります。

膵炎の原因も、以下のように考えられています。

・急性膵炎…アルコール、胆石

・慢性膵炎…男性はアルコール、女性は原因不明(突発的に起こる)

また、腹痛が全く感じられないまま慢性膵炎になることもあり、その場合は糖尿病の発覚時にわかるケースもあるのです。

糖尿病は胆石になりやすいといわれていますので、急性膵炎の予防のため、胆石をつくらないように、脂っこい食事や食べ過ぎを控えましょう。

また、食事を抜くのも胆汁が濃くなり結晶化しやすくなるので、正しい食生活を心掛けていくのも必要です。

糖尿病ケトアシドーシスの症状にも腹痛あり

糖尿病ケトアシドーシスは、急性の合併症で緊急に対応しなければ命を落とす危険があります。

その糖尿病ケトアシドーシスの症状にも腹痛がありますので、起こりやすい症状を確認してみてください。

【糖尿病ケトアシドーシスの症状】

- 高血糖

- 多飲

- 多尿

- 悪心(おしん:吐き気や気持ち悪さ)

- 嘔吐

- 腹痛

- 疲労感

- 低血圧

- 頻脈

- 体重減少

- クルマウル呼吸(大きくて速い呼吸)

- アセトン臭(息が果物のような甘い香り)

- 昏睡

※急速に症状が悪くなる合併症ですので、すぐに受診(救急車)してください。

糖尿病ケトアシドーシスは、インスリンが出ない、または作用不足で血中のブドウ糖が高濃度になり、高浸透圧により体液を血中に引き込んでしまうため、脱水状態になります。

さらに、ブドウ糖を筋肉や肝臓にエネルギーとして取り入れられなくなるため、代わりの栄養源として脂肪を分解してエネルギーに変え始めます。

その時にできる、酸性の物質「ケトン体」が、血液中にあふれて体内が酸性に傾き、最終的には脳の機能が停止し死に至る危険な急性合併症なのです。

とくに1型糖尿病は突然に発症するため、糖尿病ケトアシドーシスになりやすくなります。

初期症状である、多飲や多尿、腹痛の時点で検査・処置できれば命に別状はありませんが、昏睡になるととても危険です。

子供の腹痛「自家中毒」

こちらは糖尿病ではありませんが、ケトン体が血中に多くなってしまう、自家中毒「ケトン血性嘔吐症」という症状は腹痛を伴います。

2歳~10歳(とくに6歳頃が多いとされる)の子供に起こりやすいとされています。

症状の発症が早く、以下の症状が表れます。

・元気がない

・食欲不振

・気持ち悪さ

・激しい嘔吐(突然吐いて、吐き続けて胃液・胆汁も吐く(コーヒー色))

・腹痛

・頭痛

・脱力感

・全身倦怠

重症になると、血性の嘔吐物になる場合もあります。

また、時々低血糖が進んで悪化すると、起床時に冷や汗をかいたり、急に力が抜けて倒れたり(脱力発作)、意識障害を起こすため、「てんかん」と間違うこともあります。

自家中毒(ケトン血性嘔吐症)は、血中のブドウ糖を上手くエネルギーにできない時や、血中に不足してしまった時、脂肪を分解してエネルギーに変えるようになるため、ケトン体が血中に増えてしまった状態です。

早めに医療機関で受診してください。

どんな時に起こりやすい?

主に痩せ型の男児にやや多く、自律神経や情緒不安定になった時、ストレスを受けた時、寝てしまって食事を抜いた翌朝などに起こりやすくなります。

主に痩せ型の男児にやや多く、自律神経や情緒不安定になった時、ストレスを受けた時、寝てしまって食事を抜いた翌朝などに起こりやすくなります。

ストレスは肉体的や精神的なものがあり、以下のようなものがあります。

・叱られた時

・よく遊んだ時

・遠足、発表会

・風邪

治療法

自己判断での治療は禁物ですが、受診後の対応として安静にし、温めることが必要です。

情緒不安定を落ち着かせて、水分と糖分を摂取するよう努めてください。

嘔吐が激しい場合や食欲がない場合は、無理に食べさせず、糖分を含んだ水分補給をしましょう。シャーベットやアイスクリームなども適しています。

まったく受け付けられない場合は、点滴の対処が必要です。

周期性嘔吐症とも呼ばれている

小児の心身症のひとつといわれており、性格的には以下のような傾向がある子供に多いとされています。

小児の心身症のひとつといわれており、性格的には以下のような傾向がある子供に多いとされています。

・痩せ型男児

・自律神経、情緒不安定

・神経質

・第一子

・一人っ子

・末っ子

・内気で感受性が強い

・短気を起こしやすい

・引っ込み思案だけど頑固

自家中毒を発症時には、精神的に安心してしっかり休ませることが大切。

水分と糖分の補給、心の安定に努めましょう。

糖尿病で腹痛になる前に知っておきたい知識

糖尿病はそのままにしておくと、神経障害の合併症を起こしやすくなる、胃腸や膵臓・胆のうなどの臓器も働きが悪くなるなど、さまざまな悪影響を及ぼす病気です。

その病状の進行により、腹痛も引き起こすことにもなります。

なぜ、起こしやすくなるのでしょうか?

その根本的な原因は、インスリンの分泌が正常に行われず、血液の糖分が高く粘度があるため、血の流れが滞りやすくなってしまうからです。

ですが、すべての糖尿病の方が、合併症などの症状になるわけではありません。

血液の状態を上手く調整していけば、健康を維持していくことは可能です。

糖尿病の常識が変わりつつある

健康を維持していくには、血糖値を正常値に近づけるのはもちろん、最近では「インスリンの濃度」にも注目されるようになりました。

その内容は、インスリン注射や薬で高くなったインスリン濃度では、血糖値を下げていても合併症が起こりやすいと提唱されています。

「低インスリン状態」であれば合併症が起こりにくいと考えられており、糖質制限や正しい生活習慣で改善するといわれています。

ただ、自己流の糖質制限では極端になりすぎてしまう場合や、筋力低下や体調が悪化するリスクもあるので、必ず指導の元で行うようにしましょう。

今、インスリンや薬を服用している方も、食事や運動によって血糖値を理想的な状態に近づければ、インスリンや薬を使う必要がなくなる可能性もあります。

血糖コントロールのサポートになる食材・成分などを把握し、正しい糖質制限を生活に取り入れ少しでも良い状態へ近づけていくことが、健康を維持していく秘訣となるでしょう。

まとめ

糖尿病と腹痛ひとつ見ても、さまざまな臓器との関連があり、時には深刻な事態になっている場合もあります。

また、薬の副作用も軽く見てはいけません。長期使用によって表れる人もいれば、短期間でも出る人もいるのです。

ちょっとでも体に不調が出たら、あまり長く様子を見ず、早めに受診して悪化する前に対処しましょう。