目次

糖尿病対策・予防に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病対策はどんなことをすれば良いですか?

A. 糖尿病の対策・予防をするためには、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。食事では脂質やカロリー管理をはじめ、糖質が少なく食物繊維が多く含まれる食品を積極的に食べることが大切です。

糖尿病対策とは何をすればいいのか?

糖尿病は、いまや「現代病」とも呼ばれるほどメジャーな病気です。日本国内だけでも、糖尿病を発症している患者さんは1,000万人を超え、「境界型」といわれる糖尿病予備軍を含めると2,000万人にのぼります。

糖尿病は、いまや「現代病」とも呼ばれるほどメジャーな病気です。日本国内だけでも、糖尿病を発症している患者さんは1,000万人を超え、「境界型」といわれる糖尿病予備軍を含めると2,000万人にのぼります。

これだけ多くの人が悩まされる病気であることから、「糖尿病対策」「糖尿病予防」についても研究や調査が進められています。そのため、糖尿病対策の情報を探すと、さまざまなものが目に付くでしょう。

発症原因別に、1型糖尿病と2型糖尿病に分けられており、日本人の糖尿病患者さんの場合には約95%が2型糖尿病だといわれています。この2型糖尿病は「生活習慣病」とも呼ばれ、食べ過ぎ、運動不足、肥満、ストレスなどが主な原因となっているのです。

また、遺伝による要因も大きいとされていますが、ほとんどの糖尿病患者さんでは生活習慣の乱れが発症原因につながっていると考えられています。

糖尿病対策・予防をする際には、健康的な食生活と適度な運動を行い、睡眠不足・ストレスなどをできるだけ避けることが大切です。もちろん、肥満体系の人は体重を落とすことや内臓脂肪を減らすことが急務となってきます。

しかし、具体的な食事内容や運動方法、減量方法について「どのように対策したら良いのかわからない」といった方も少なくないでしょう。

この記事では、糖尿病対策や予防のために欠かすことができない「食事」「運動」を中心に、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。

食事による糖尿病対策について

糖尿病対策としては、まず食事の見直しが第一といえるでしょう。糖尿病患者さんの治療を行う際にも、食事療法は基本です。

日本人の糖尿病が増加している背景には、昔ながらの和食ではなくファーストフードやファミレス、デリバリーピザ、コンビニ食など「欧米化した食生活」を送るようになったことがあげられます。

私たち日本人は、もともと血糖値を下げるための「インスリン」と呼ばれるホルモンの分泌量が少ないといわれていますが、糖質の多い食事が増えたことによってインスリン分泌を行う膵臓の働きが追い付かなくなってしまうのです。

すると、血液中の糖分が常に多い状態が続き、高血糖を招くのです。高血糖状態が長期間継続すると、膵臓のインスリン分泌機能がさらに衰えてくるといわれています。

これが、日本人に糖尿病が急増している大きな原因です。

糖尿病の対策・予防をするときには、カロリーや糖質、脂質の過剰摂取に注意しながら、バランスのとれた食事を「1日3食」規則正しく摂ることが重要です。これにより、体内に入ってくる糖質やカロリー量が適正となり、インスリンを分泌する膵臓の負担が非常に軽くなるといいます。

野菜や魚を中心とした「和食」の定食スタイルが、糖尿病対策には理想的です。また、食べる順番も工夫しましょう。血糖値を上げやすいご飯やパンなどの主食は後回しにして、血糖値の上昇を穏やかにする作用がある「野菜」や「キノコ類」から食べるようにしてください。

食物繊維が多く含まれている野菜やキノコ類を、食事の最初によく噛んで食べておくことで、脳の満腹中枢を刺激し、食べ過ぎやカロリーの過剰摂取予防にもつながります。

食事内容は、たんぱく質、ビタミン類、ミネラルなどをバランスよく取り入れ、1日に30品目を目標として摂取するのが理想的だとされています。

食事内容は、たんぱく質、ビタミン類、ミネラルなどをバランスよく取り入れ、1日に30品目を目標として摂取するのが理想的だとされています。

たんぱく質は、肉、魚、乳製品、卵などに多く含まれており、ビタミン類や各種ミネラルは野菜、果物から摂取できます。

「糖尿病対策の食事方法」というと、なんだか難しく考えてしまう人も多いかもしれません。しかし、身体に良さそうな食品をまんべんなく食べるように心がけるだけで、立派な糖尿病対策になるのです。

その他、早食い癖がある人は注意してください。お腹が空いているときには、箸を止めずに思わずガツガツかき込みたくなりますが、早食いは食後血糖値の急上昇に直結してしまいます。

血糖値が急激に上がると、膵臓にも大きな負担をかけることになり「糖尿病」を引き起こす要因のひとつになるので、一口ずつ良く噛んで、ゆっくり食事を楽しむようにしましょう。

もちろん、砂糖や脂質がたっぷりのお菓子やケーキも控えるようにしてください。甘いものを間食に摂取してしまうと血糖値が急激に上昇するため、せっかく食事内容や方法を工夫していても台無しになります。

また、コンビニや自動販売機で購入できる「清涼飲料水」にもブドウ糖や砂糖が大量に含まれているため、血糖値の急上昇や肥満につながりやすくなります。これらの過剰摂取には注意しましょう。

糖質制限食は糖尿病対策になる?

ここ数年、糖質制限食が注目されています。ダイエットや健康、美容のために実践している人も多い「糖質制限食」ですが、実際に糖尿病治療の食事療法でも積極的に取り入れられているのです。もちろん、糖尿病対策や予防にも効果的です。

糖質制限食とは、その名の通り「糖質」が多く含まれている食品を制限する食事法です。

一昔前までは「カロリーさえ制限していれば、肥満が解消されて糖尿病になりにくい」といわれていました。

しかし、カロリー制限食では計算が面倒であることや、満腹感、満足感を得られないことから、「継続しにくい」「我慢した反動でリバウンドしてしまう」などといった問題点が課題とされていたのです。

その反面、糖質制限食であれば単純に「糖質が多い食品」を減らすだけなので、誰でも簡単に糖尿病対策を行える点が大きなメリットです。また、肉や魚などから摂取するたんぱく質や脂質は、「食後血糖値」をほとんど上げないことも明らかとなっています。

その反面、糖質制限食であれば単純に「糖質が多い食品」を減らすだけなので、誰でも簡単に糖尿病対策を行える点が大きなメリットです。また、肉や魚などから摂取するたんぱく質や脂質は、「食後血糖値」をほとんど上げないことも明らかとなっています。

そのため、糖質にさえ気を付けていれば、お腹いっぱい食べても良いといわれています。

さらに、糖質制限食を実践すると、糖尿病対策や予防だけでなく、肥満の解消、高血圧の予防、中性脂肪の改善にも大きな影響を与えることがわかりました。

これらは、血糖値の急激な上昇とあわせて「糖尿病発症の要因」とされているため、糖質制限食は、さまざまな角度からの糖尿病対策になると考えられているのです。

糖質が多い食べ物には、砂糖をはじめ、白米、小麦、うどん、そば、サツマイモ、かぼちゃ、ジュースなどがあげられます。当然、お米を原料とした「せんべい」や小麦を使って作られた「ケーキ」なども含まれるため、注意しましょう。

糖質制限食は、それほど厳しく行う必要はありません。ゆるい糖質制限食でも、十分「糖尿病対策」になります。

具体的には、1食あたりの摂取糖質量を20~40gに設定する方法がおすすめです。主食の糖質量を20g程度に抑えて、その他の糖質をおかずから摂取するように心がけると、40gの範囲内で食事を摂ることができます。目安としては、ご飯なら茶碗半分、6枚切り食パンなら半切れ、ロールパンなら1個程度です。

また、たくさんのおかずを食べたい場合には、主食を完全に抜いてしまうのもひとつの方法でしょう。

糖尿病対策に良い食べ物ってあるの?

糖尿病の対策・予防をしたいと考えている方には「食物繊維」を多く含む食品がおすすめです。食物繊維の摂取量と糖尿病の発症率の関係について調査した研究では、食物繊維を多く食べている人は、ほとんど食べていない人と比べて、糖尿病の発症リスクが低下するという結果が明らかとなっています。

この研究では、1日に25~29gの食物繊維を摂取すると、糖尿病対策に有効だとわかりました。しかし、多くの人は1日あたり20g以下程度の食物繊維しか摂っておらず、慢性的な「食物繊維不足」になっているのが現状です。

食物繊維は、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維という2種類に分けられます。このうちの水溶性食物繊維は、食事から摂った「糖」の吸収を穏やかにして、食後血糖値の急上昇を抑える働きがあります。

食物繊維は、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維という2種類に分けられます。このうちの水溶性食物繊維は、食事から摂った「糖」の吸収を穏やかにして、食後血糖値の急上昇を抑える働きがあります。

さらに、体内の余分なナトリウム(塩分)を吸着して排出する作用と、脂質の吸収を抑制してコレステロールを下げる働きも持ちあわせている優秀な成分なのです。

これらの作用により、糖尿病の発症要因となる「血糖上昇」「高血圧」「肥満」を予防するといわれています。

食物繊維を多く含む食品には、精製度の低い玄米や大麦、そして最近注目されている「全粒粉」のパンなどもあげられます。日本人の一般的な主食として愛されている「白米」は、完全に精米されたもので、皮や胚芽などの食物繊維がほとんど取り除かれた状態です。

白米の食物繊維量は、100gあたり0.5gしか含まれていません。しかし、大麦の場合には6.3g、玄米では3.0gもの食物繊維を摂取することができるため、糖尿病対策・予防を行う方には積極的に食べて欲しい食品といえます。

もちろん、食物繊維を多く含む食品ばかり食べていると、摂取栄養素に偏りが出てきます。どんな食べ物でも、食べ過ぎは良くありません。「これだけを食べていれば、糖尿病を予防できる」といった食べ物は存在しません。

さまざまな食品からの栄養をバランスよく摂って、糖尿病対策を正しく行いましょう。

糖尿病対策にはお茶が効果的って本当?

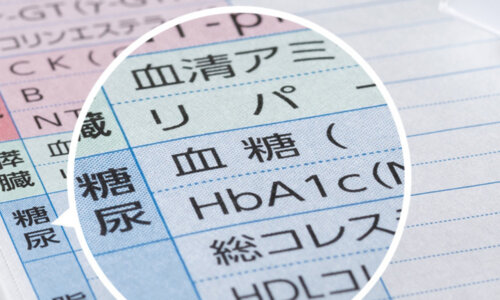

日本の緑茶は、糖尿病のリスクを低下させる対策のひとつとして、世界的にも注目が集まっているお茶です。緑茶を1日に6杯以上飲む人では、ほとんど飲まない人と比較して2型糖尿病の発症リスクが大幅に低下することが明らかとなっています。

これは、文部科学省の科学研究である「JACC研究」と呼ばれる大規模コホート研究でわかりました。研究によると、緑茶を1日あたり6杯飲む人は糖尿病リスクが33%も減少したというのです。

緑茶には、抗酸化作用の強い「カテキン」が豊富に含まれており、脂質や血圧、体脂肪などの調整を行ってくれるため、インスリン抵抗性の改善、血糖値の正常化につながるといいます。さらに、緑茶に含まれているカフェインが、筋肉での脂肪燃焼、基礎代謝の促進、末梢組織からの遊離脂肪酸の放出、グリコーゲンの異化などを促し、糖尿病の予防をサポートしてくれます。

お茶を選ぶ際には、特に高級緑茶でなくても問題はありません。スーパーなどで手軽に購入できるような一般的な緑茶で十分です。「1日に6杯も飲むなんて無理」と思う方も多いかもしれませんが、普段飲んでいる麦茶やウーロン茶、ミネラルウォーターを緑茶に切り替えると、そう難しい量ではありません。

もちろん、ホットでもアイスでも構わないので「毎回お湯を沸かすのが面倒」と感じる人は、一度に多く作って冷蔵保存しておいても良いでしょう。

緑茶には、もちろん糖尿病対策としてのリスク低下も期待できますが、心疾患、脳卒中、がんなどの予防にも大きく貢献するといわれています。コンビニや自動販売機で飲み物を購入する際には、砂糖たっぷりの清涼飲料水ではなく「緑茶」を選ぶように意識してみてください。

糖尿病対策でサプリメントを飲む際の注意点

最近では、さまざまなサプリメントが販売されています。健康や美容を目的として、サプリを生活の一部に取り入れている人も多いでしょう。

最近では、さまざまなサプリメントが販売されています。健康や美容を目的として、サプリを生活の一部に取り入れている人も多いでしょう。

もちろん、糖尿病対策や予防、改善についてのサプリメント研究も進められています。しかし、糖尿病対策といった面からみると、現段階ではどのサプリメントも糖尿病発症リスクに有用であるといった科学的根拠は見つかっていません。

もちろん、食事から摂取する栄養バランスの調整には、サプリメントも効果的です。ビタミンやミネラルなど、不足しがちな栄養素を補ううえでは大変便利だといえるでしょう。

しかし、カリウムをはじめとしたミネラルは、腎臓病の患者さんや腎疾患リスクが高い人の場合には注意が必要です。

また、現在服用している薬がある人も、サプリメントとの飲み合わせが悪いこともあります。自己判断でむやみにサプリメントを増やすのは、危険を伴うケースがあるため必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してから取り入れるようにしましょう。

糖尿病対策・改善として、クロム、シナモン、オメガ3系脂肪酸などが効果的だといった情報も目にしますが、大規模調査や研究では「一切有用性が認められなかった」という結果が出ています。

また、マグネシウムが慢性的に不足している人は、マグネシウムのサプリメントを飲むことで糖尿病発症リスクが低下するといわれています。しかし、1日5,000mg以上の過剰摂取をすると、命に関わることもあるので注意しましょう。

サプリメントだけでなく、どんな栄養素や成分でも「適量」をバランスよく摂取することが、糖尿病対策・予防において重要となります。

運動による糖尿病対策について

糖尿病対策の食事方法や、栄養摂取の注意点については前述したとおりですが、適度な運動をすることも非常に重要です。

糖尿病患者さんの治療において、食事療法と運動療法は大きな2本の柱として欠かすことができません。それと同様に、糖尿病対策・予防でも「運動」は重要視されています。

具体的には、ウォーキングなどの有酸素運動が良いといわれており、毎日の生活に少しずつでも良いので取り入れることが大切です。運動をすると、筋肉でエネルギー(糖)が代謝されることによって、血糖値が下がる効果があるといわれています。

具体的には、ウォーキングなどの有酸素運動が良いといわれており、毎日の生活に少しずつでも良いので取り入れることが大切です。運動をすると、筋肉でエネルギー(糖)が代謝されることによって、血糖値が下がる効果があるといわれています。

また、筋肉量や筋力をつけると基礎代謝量が増加し、肥満や内臓脂肪の予防にもつながります。

糖尿病の発症原因にはさまざまなものがありますが、インスリンを分泌する膵臓に内臓脂肪が蓄積することで、正常なインスリン分泌がされなくなるといった要因もあげられるのです。そのため、肥満やメタボリック症候群などの内臓脂肪には注意が必要です。

もちろん、急に難しい運動をする必要はありません。「できるだけ歩くように心がける」「エレベーターやエスカレーターより、階段を使う」「ひとつ前のバス停で降りて歩く」など、簡単なもので構いません。

特に、デスクワークなどで座りっぱなしの仕事をしている人は、どうしても慢性的な運動不足になりがちです。普段の生活の中で、少しずつ工夫をしながら運動不足を解消してみてください。

まとめ

今や、現代病と呼ばれている「糖尿病」は、日本国内でもその予備軍と合わせると約2,000万人もの患者さんがいるといわれています。40歳以上の人の5人に1人は、糖尿病を発症するという計算です。それほどにも身近な病気であるにも関わらず、日頃からしっかりと糖尿病対策をしている人は少ないのも事実です。

しかし、いざ「あなたは糖尿病です」と医師から告げられると、誰もが大きなショックを受けるといいます。

現在の医療では、一度糖尿病を発症すると完治しないとされています。栄養バランスの取れた健康的な食生活と適度な運動を日々コツコツと行い、糖尿病になってしまう前から正しく対策をしていきましょう。