目次

糖尿病と皮膚炎に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

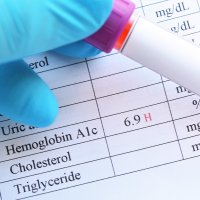

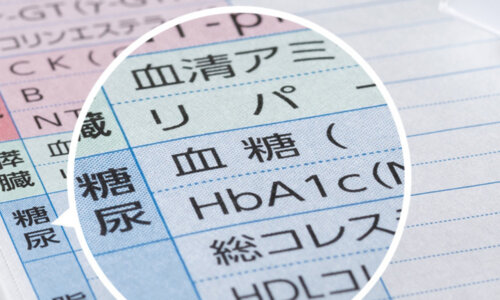

Q. 糖尿病で皮膚炎になってしまう原因はなんですか?

A. 高血糖による乾燥、神経障害、ウィルスへの抵抗力低下などがあります。

糖尿病による皮膚炎(湿疹)

皮膚炎は湿疹とも呼ばれ、皮膚の表面に炎症を起こし、水疱、腫れ、潰瘍(ただれ)、かさぶた、そして場合によってはかゆみを生じさせる疾患です。皮膚炎は以下のようにさまざまな種類があり、発症の仕方や症状などにそれぞれ違いがあります。

- アトピー性皮膚炎

- うっ滞性皮膚炎

- 貨幣状湿疹

- 汗疱

- 脂漏性皮膚炎

- 接触皮膚炎

- 剥脱性皮膚炎

- 慢性単純性苔癬

皮膚炎は命に危険を及ぼすことは少ないものの、患者のQOL(生活の質)を下げることもある侮れないものです。通常、皮膚炎が起きる原因は単に乾燥によるもの、アトピー性皮膚炎などの遺伝子関連のもの、アレルゲンに対する反応であるもの、刺激物が原因で起こるものなどがあります。

糖尿病を患っていると、それが原因で起こる皮膚炎もあります。糖尿病の患者は感染症にかかりやすくなっているため、皮膚炎にもなりやすいのです。糖尿病患者の3人に1人は一度は皮膚トラブルを起こすといわれており、皮膚トラブルから糖尿病が発覚するケースもあります。

ですが、皮膚炎は日常的にも珍しくない疾患ですので、これが糖尿病が原因で起こっているかどうかを判断するのは困難です。また糖尿病を患っていると、ケガなどが治りにくくなるため皮膚病になった場合も患部の治癒に時間がかかります。

糖尿病で皮膚炎になる原因

糖尿病で皮膚炎になる原因として考えられるものは3つで、血管に障害が起こり血流が悪くなる血流障害によるもの、感覚がなくなりケガに気づかず炎症を起こしてしまう神経障害によるもの、ウィルスなどに対しての抵抗力が下がることで起こる感染症によるものがあります。

血流障害

糖尿病の自覚症状のひとつとして、皮膚のかゆみを感じるというものがありますが、これは皮膚が乾燥することによるものです。ではなぜ皮膚が乾燥するのかというと、高血糖状態では血液中にブドウ糖が過剰に存在するため、糖を尿から排出しようとして尿の量が増えるため、体が脱水状態になり体内の水分が減っていくからです。

皮膚も血液も体全体にあるものですので、どの部位も痒くなる可能性があります。

神経障害

高血糖状態が続いていると、過剰なブドウ糖が細胞の活動メカニズムを狂わせ、神経細胞の中にソルビトールという物質がたまり、それが神経を障害します。また、高血糖だと細い血管の血流に障害が起き、神経細胞へ十分な栄養や酸素を送ることができなくなります。こういったことが原因で神経障害が起こってきます。

そして、神経障害が起きると感覚神経に異常があらわれ、熱さや痛みを感じにくくなったりまったく感じなくなったりします。そのため、火傷やケガをしても気づかずに放置された傷口が、潰瘍や壊疽へと悪化していきます。

感染症

高血糖状態だと、白血球や免疫細胞などのはたらきが悪くなり、病原菌に対して抵抗する力が大きく下がります。そのため、感染症にかかりやすくなってしまうのです。また、神経障害や血流障害なども感染した病気の悪化を助けますので、重症化する原因になります。

糖尿病の皮膚炎の種類

糖尿病が原因で発生する皮膚炎はそこまで多くはありませんが、皮膚病はいくつか起こる可能性があり、糖尿病の患者なら多くの人が経験しています。

アトピー性皮膚炎

糖尿病が原因でアトピー性皮膚炎になるということはありませんが、もともとアトピーの人は、糖尿病が進行していくと悪化することがあります。糖尿病の影響で症状が治りにくくなるため、かゆみが長引くことがあります。

帯状疱疹(たいじょうほうしん)

帯状疱疹は別名ヘルペスと呼ばれているもので、ヘルペスウィルスに感染することで背中、胸部、腹部に帯状に水疱ができる病態をいいます。通常はかゆみやチクチクした痛みを伴うため、範囲が広いと苦しめられることになります。最初はごく小さな範囲ですが、どんどん広がってやがて広範囲になってしまいます。

そのため、異常を感じたらすぐに病院を受診して治療を開始することが重要になります。感染症にかかりやすい糖尿病患者には発症しやすい疾患です。

白癬

糖尿病が原因で起こる皮膚の病気として多いのが白癬ですが、これは厳密には皮膚炎には分類されません。白癬は白癬菌という真菌(カビ)に感染することによって起こり、別名水虫と呼ばれています。白癬は皮膚の表面の角質層にあるケラチンを栄養源としますので、皮膚ならばどこでも発症する可能性があります。

とはいっても、よく発症する部分は湿気を帯びている部分が多く、発症した場所によって名称も変わります。例えば、爪白癬、足白癬、股部白癬(こぶかんせん)などが一般的によく起こるものです。患部は円形や半円形の赤い小さく盛り上がった発疹があらわれ、これは進行するにつれて拡大していきます。通常はかゆみを伴い、痛みを感じることもあります。

白癬は人から人へ感染するものですので、共用のスリッパ、足拭きマット、公衆浴場のイス、トイレの便座などから感染する可能性があります。また、白癬に感染している動物に触れることでも感染しますので、ペットを飼っている家は注意が必要です。

白癬は人から人へ感染するものですので、共用のスリッパ、足拭きマット、公衆浴場のイス、トイレの便座などから感染する可能性があります。また、白癬に感染している動物に触れることでも感染しますので、ペットを飼っている家は注意が必要です。

白癬は進行スピードが早く、自然治癒のスピードよりも早く進行するため、基本的には放置しておいても完治しません。ただでさえ糖尿病だと治癒が遅くなりますので、白癬になっているのがわかったら早めに病院を受診しましょう。おもな白癬の症状や予防方法は、具体的には以下のようになります。

足白癬

足は、普段靴下や靴を着用するため、どうしても湿気が多くなり白癬の発生しやすい部分です。特に長時間革靴を着用しているサラリーマンに多いですが、同じく通気性の悪いブーツをよく着用する女性にも発症する疾患です。

予防のためには定期的に靴を脱いで換気したり、靴下を履き替えて清潔に保つなどの対策が必要になります。5本指靴下は普通の靴下に比べると湿気を帯びにくくなりますので、少しは予防になります。また、化学繊維の靴下をやめ、絹や木綿素材の靴下に替えるのも効果的です。

爪白癬

白癬はケラチンのある皮膚に発症するということでしたが、爪にもケラチンがありますので、爪にも感染することがあります。最初は爪と皮膚の間に感染し、次第に爪にも感染を拡大していきます。爪白癬は爪に起こる白癬ですので、かゆみをほぼ感じず、発症していることに気づかないケースがほとんどです。

白癬はケラチンのある皮膚に発症するということでしたが、爪にもケラチンがありますので、爪にも感染することがあります。最初は爪と皮膚の間に感染し、次第に爪にも感染を拡大していきます。爪白癬は爪に起こる白癬ですので、かゆみをほぼ感じず、発症していることに気づかないケースがほとんどです。

そして、爪白癬は進行していくと爪が白色、黄色、黒色に変色して分厚くなり、やがてボロボロと崩れていきます。その崩れて飛散した爪から別の爪に感染したり、ほかの人に感染する場合があります。そのため、家族間での感染が多い疾患となっています。

比較的初期の頃は、感染した部分を爪切りで切り、皮膚の部分に外用薬を塗ることで自分で治すことも可能です。深い部分まで進行してしまった場合は、病院を受診してイトラコナゾールなどの内服薬を処方してもらう必要があります。

足も爪も近い距離にありますので、足白癬(水虫)に感染している人は、爪白癬(爪水虫)にもなりやすく、両方同時に発症している人もいます。発症する年齢は幅広く、10代や20代、女性でもかかることのある疾患です。

股部白癬

股部白癬は別名いんきんたむしと呼ばれる疾患で、股の部分(大腿の付け根付近)など湿気を帯びる部分に発症する疾患です。男性は陰嚢が大腿と接触しているため、湿気がこもりやすくなり女性よりも発症率が高くなっています。特に夏場の暑い時期は白癬菌の増殖しやすい環境になりますので、事前に予防策をとっておきましょう。

また、発症する場所が陰部の付近ですので、なかなか病院に行きづらく、そのまま放置してしまい悪化したり治癒に時間がかかったりということが起きます。

治療は塗り薬を2週間程度塗り続ければ完治することができます。薬物療法で抗真菌薬を用いて治療します。範囲が広い場合は、飲み薬を服用することもあります。

皮膚掻痒症(ひふそうようしょう)

皮膚掻痒症はかゆみを感じるにもかかわらず、皮膚には炎症や湿疹などの症状は出ないというのが特徴です。おもに大腿部や腹部を中心に発症し、乾燥が原因ですので、糖尿病を患っている人には多い疾患になります。

乾燥が原因のため、肌を保湿すれば緩和することもありますが、症状が治らない場合やひどい場合は抗ヒスタミン薬や尿素を含む軟膏を塗布することで対処します。

皮膚炎の治療

皮膚炎は種類や病状も人によってさまざまですので、それによって治療法も異なります。大きくは、炎症を抑えるためにステロイド外用薬やかゆみを緩和するための保湿成分を含む薬や抗ヒスタミン薬の処方、抗菌薬の服用、注射、紫外線(UV)照射などがあります。

病院での治療のほかにも、自宅でのスキンケアも治療の助けになります。乾燥は大きな皮膚病の原因ですので、保湿ケアで予防することが可能です。もともと皮膚のバリア機能が低い人は特に念入りにケアを行いましょう。

糖尿病足病変と壊疽(えそ)

糖尿病の3大合併症を発症するとさまざまな症状があらわれてきますが、糖尿病足病変もそのひとつです。糖尿病足病変とは、糖尿病患者が足に起こすトラブルのことをまとめてこう呼びます。足のケガ、細菌や水虫などの感染、タコやウオノメ、足の変形、そして症状が悪化すると足の組織が死んでしまう壊疽(えそ)と呼ばれる状態になります。

糖尿病の3大合併症を発症するとさまざまな症状があらわれてきますが、糖尿病足病変もそのひとつです。糖尿病足病変とは、糖尿病患者が足に起こすトラブルのことをまとめてこう呼びます。足のケガ、細菌や水虫などの感染、タコやウオノメ、足の変形、そして症状が悪化すると足の組織が死んでしまう壊疽(えそ)と呼ばれる状態になります。

壊疽してしまうと、その部分を切断しなければいけなくなりますので、糖尿病患者にとって足病変は気をつけなければならない病気のひとつです。糖尿病による高血糖は体の抵抗力を低下させるため、感染症にかかりやすくなります。また、動脈硬化を起こすと血流が悪化し、神経障害が起き、皮膚の感覚が障害されることもあります。

感覚が鈍った状態では、ケガなどに気づきにくくなり、また糖尿病網膜症で視力が低下すると、そのケガを発見しにくくもなるため、放置されたケガから感染症などのほかの病変に繋がることがあります。こういったことから、余計に足病変が起きやすくなってしまうのです。足病変を防ぐためには、日頃のフットケアが大事になります。

皮膚炎の予防にはスキンケアが重要

糖尿病の場合は、普通の人以上にスキンケアに気を使う必要があります。特に神経症を患っている人は、壊疽を防ぐためにも毎日フットケアを行うことをおすすめします。

・毎日足にケガなどがないか念入りに確認しましょう。家族の協力を得られるなら、手伝ってもらうほうがより発見しやすくなります。また、自分の足に合った靴を履いたり、靴下を履いて保護したり、爪を切りすぎたりしないなどのケガの予防をしましょう。

・皮膚を常に清潔にしておくことは、ほとんどの皮膚炎の予防になります。糖尿病が原因でよく起こる白癬は、陰部や脇の下などの汗をかきやすい(湿度の高い)場所に発生しやすくなっています。肥満やその傾向がある人は特に気をつけましょう。

入浴時によく洗うことはもちろん、汗をこまめに拭くなど清潔にすることを心がけましょう。また、ベビーパウダーを塗布することで湿気を防げますので、白癬の予防になります。

・入浴時にはぬるめの湯を使用し、熱いものは避けることが乾燥を防ぐために大切です。糖尿病神経症を発症していて感覚の鈍くなっている人は、熱い湯に入っても熱いと感じず、火傷することがあります。そしてそれに気づかなければ悪化して壊疽に発展する可能性もありますので、温度計を使用するなどして確認するようにしましょう。

ボディーソープなどは刺激の強いものは避けて、乾燥肌用のものを使うといいでしょう。入浴後は保湿液やローションなどで保護をしますが、足の指などの湿気をおびやすい部分にはベビーパウダーなどを使用しましょう。

・寒い時期は乾燥しやすくなっているため、部屋を加湿したりハンドクリームを使用したりするなどの対策をしましょう。乾燥していなくても、常に肌を保湿できるようにしておくのがベストです。乾燥してくると皮膚がかゆくなることがありますが、かきすぎてただれると傷になり治りにくくなったり感染したりする原因にもなりますので気をつけましょう。

まとめ

糖尿病で起こる皮膚炎は少ないですが、高血糖により起こる皮膚病は多いです。糖尿病の合併症は3大合併症などの大きなものが注目されがちですが、こういう小さなものでも生活に影響を与える場合もありますので、普段からケアを欠かさずに予防するようにしましょう。