目次

糖尿病とカロリーに関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病食事療法の摂取カロリー目安は、どのように計算すれば良いですか?

A. 「標準体重(キログラム)×身体活動量(キロカロリー)=1日の摂取エネルギー量(キロカロリー)」で計算します。身体活動量は、デスクワークや肉体労働など作業内容によって25~35キロカロリー内で変動します。

糖尿病食事療法で摂取カロリーを指導される理由

糖尿病の治療では、食事療法と運動療法を行うことが基本となります。食事療法の場合には栄養バランスのとれた食事内容はもちろんのこと、1日あたりの摂取カロリーをしっかりと管理しなければなりません。

糖尿病の治療では、食事療法と運動療法を行うことが基本となります。食事療法の場合には栄養バランスのとれた食事内容はもちろんのこと、1日あたりの摂取カロリーをしっかりと管理しなければなりません。

これは、糖尿病患者さんに多くみられる肥満や内臓脂肪の増加を改善することが大きな目的となっています。現代人は、ほとんどの人が食べ過ぎだといわれています。しかも、カロリーばかりを過剰摂取しすぎており、身体が本当に必要とするビタミンやミネラルが不足しがちです。

1日3食を規則正しく摂取していても、朝食は手軽に菓子パンを2個、昼食は職場近くの牛丼屋で大盛り、夕食はお酒を飲みながら居酒屋で食事といった「いい加減な食生活」を続けている人も珍しくありませんが、これは糖尿病をはじめとした生活習慣病を悪化させる要因となります。

特に、内臓脂肪が多くついている人では「インスリン抵抗性」が悪くなり、高血糖の大きな原因になっていることも少なくありません。

インスリン抵抗性とは、膵臓から分泌される「血糖値を下げるためのホルモン」であるインスリンの効きが低下する状態をいいます。

本来であれば、食事を摂取した後に上昇した血糖値を、インスリンの働きによって正常値まで戻す作用が私たち人間の身体には備わっています。しかし、インスリン分泌量が少なかったり、インスリン抵抗性が強くなってしまうと、血糖値がなかなか下がらないまま高血糖状態を維持してしまうのです。

糖尿病は完治する病気ではありませんが、摂取カロリーの制限を行うことによって肥満や内臓脂肪を解消すれば、より良い血糖コントロールができるようになります。

良好な血糖コントロールは、糖尿病三大合併症である「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」「糖尿病神経障害」をはじめとする、あらゆる合併症を予防することにもつながるといわれています。

糖尿病患者さんが健康な人と変わらない生活を継続していくためには、適切なカロリー摂取量はもちろんのこと、炭水化物、脂質、糖質といった栄養素の摂取バランスをしっかりと見直すことが大切です。

摂取カロリーを守らないと糖尿病は悪化するの?

糖尿病患者さんが食事療法を行う際には、医師から1日の摂取カロリー目安を指導されることが多いでしょう。しかし、糖尿病治療中の方の多くは「食べることが好き」「好きなものをお腹いっぱい食べられることこそが幸せ」と感じていることが少なくありません。

患者さんによっては「厳しいカロリー制限をしてまで長生きしたくない」と、守るべき摂取カロリーを無視して、これまでと同様の食生活を継続する人もいるほどです。

カロリー過多な食事を続けていると、肥満や内臓脂肪が解消されることはなく、血糖コントロールがどんどん悪くなっていきます。さらに、カロリーが高い食事内容のほとんどは、高糖質、高脂質です。

私たち人間は、糖質の高い食品を摂取すると血糖値が急激に上昇します。もちろん、食後に血糖値が上がるのは健康な人でも同様です。しかし、糖尿病を患っている人ではインスリン分泌がスムーズに行われなかったり、インスリンの効きが悪くなることによって血糖コントロールが大きく乱れてしまいます。

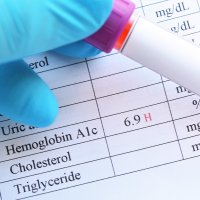

これにより、体内の糖が異常に増えて「ヘモグロビンA1c」などの数値を悪化させるのです。

血糖値が高いままの状態が続くと、血管壁にも大きなダメージを与えます。動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの心血管系疾患に悩まされることも時間の問題でしょう。

また、1日の摂取カロリーが過剰な人は、脂質の摂取量もかなり多い傾向があります。脂質の摂り過ぎは、肥満、内臓脂肪をはじめ、悪玉LDLコレステロールの増加、脂質異常症などの合併症を引き起こしてしまうので、十分に注意しなければなりません。

もちろん、摂取カロリー過多だけが糖尿病を悪化させるわけではありません。しかし、失明や下肢切断などにつながる「重篤な合併症」を発症する患者さんは、基本的な食事療法を正しく実践できていないことも少なくないのが事実です。

糖尿病患者の摂取カロリー計算法は?

糖尿病患者さんに限らず、脂質異常症や肥満症を治療すべき場合には、カロリー制限食が指導されます。

糖尿病患者さんに限らず、脂質異常症や肥満症を治療すべき場合には、カロリー制限食が指導されます。

1日あたりの摂取カロリー目安は、患者さんの性別、身長、体重、運動量(身体活動量)によって異なるため、まずは自分にとって適正な摂取カロリーを知るところからスタートしましょう。

1日に必要な摂取カロリーの計算方法は、次の通りです。

最初に、自分の標準体重を計算します。標準体重の計算式は、

「身長(メートル)×身長(メートル)×22=標準体重(キログラム)」です。

例として、身長が170センチの男性の場合には、1.7(メートル)×1.7(メートル)×22=63.58(キログラム)と計算します。身長をメートル換算する部分を間違えないようにしましょう。標準体重の小数点以下は、四捨五入して構いません。この場合には、約64キログラムになります。

上記で算出した「標準体重」に身体活動量を乗算します。

身体活動量は、1キログラムあたりに必要な基本カロリーです。家事や仕事などで「1日にどのようなレベルの運動をしているか」によって4つに分類されます。

デクスワークや事務作業により活動量が少ない人では、25~30キロカロリー。軽度な作業内容や体重が標準的な人は、30~35キロカロリー。肉体労働など重作業が多い人の場合には、35キロカロリー以上で計算しましょう。

また、高齢者や肥満体型の方は25キロカロリー以下に設定するのが一般的です。

「標準体重(キログラム)×身体活動量(キロカロリー)=1日の摂取エネルギー量(キロカロリー)」となります。

先ほど計算した、身長170センチ、標準体重64キログラムの男性が肥満体型である場合には、64×25=1,600キロカロリーです。ここで算出された数字を、あなたの「1日の摂取カロリー」として食事内容を調整していきましょう。

糖尿病のレベルが軽度か重度かで摂取カロリーは変わる?

よく耳にするのが「自分は軽度な糖尿病だから、そこまでの厳しいカロリー制限は必要ない」といった患者さんの声です。しかし、これは大きな勘違いだということを知っておきましょう。

糖尿病のレベルが軽度か重度かによって「1日の摂取カロリー目安」が変わるわけではありません。摂取カロリーは、肥満を予防・改善しながら健康的に生きていくための目安量です。

糖尿病が軽度だからといって、カロリーを多めに摂取しても良いというのは間違いです。もちろん、普段からの食事療法をしっかりと実践できていない糖尿病患者さんの場合には、「もっと1日の摂取カロリーを減らす努力をしてください」と医師から注意されることもあるでしょう。

ただし、これは「標準体重から計算した摂取カロリー目安より、少なくしなさい」という意味ではありません。「カロリーの過剰摂取を改善しなさい」といった意味なのです。

また、境界型と呼ばれる糖尿病初期段階の患者さんの場合には、適切な食事療法とカロリーコントロール、運動療法を行うことができれば、インスリン注射や経口血糖降下薬などによる薬物療法を免れることも少なくありません。

特に、これまで食べ過ぎ傾向があった人では、摂取カロリーを見直した食生活を心がけるだけで、肥満や内臓脂肪が改善し、境界型の糖尿病自体も完治することがあるといわれています。

糖尿病患者は各食品からの摂取カロリー目安を知っておこう

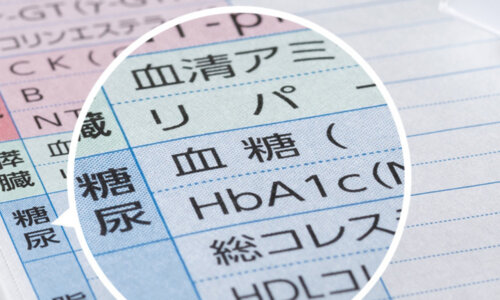

1日の摂取カロリーの計算ができたら、実際に食事へ反映させることが何よりも大切です。そのためには、各食品からの摂取カロリー量を知っておく必要があります。

当たり前のことではありますが、摂取カロリーの計算だけをして満足してはいけません。

1食あたりの主食量は、1,200キロカロリーなら小さめのお茶碗に半分から8分目程度を目安にしましょう。1,400キロカロリーであれば小さめのお茶碗に1杯、1,600キロカロリーの人は中くらいのお茶碗に軽く1杯、1,800キロカロリーなら中くらいのお茶碗に1杯が目安となります。

「ご飯のおかわりは禁止なの?」と思われた方も多いかもしれませんが、糖尿病を発症した患者さんの場合には、基本的にご飯のおかわりは我慢すべきです。

「ご飯のおかわりは禁止なの?」と思われた方も多いかもしれませんが、糖尿病を発症した患者さんの場合には、基本的にご飯のおかわりは我慢すべきです。

炊いた白米を通常のお茶碗に軽く1杯よそうと、約150gになります。カロリーはこれだけでも240キロカロリーもあるのです。おかわりをして合計2杯食べると、480キロカロリーとなり、主食だけで500キロカロリーも摂取することになってしまいます。

また、白米には多くの糖質が含まれており、食後血糖値を急激に上昇させることがわかっています。お茶碗に軽く1杯分のご飯でも55.2グラムの糖質を摂ることになるため、おかわりをすれば当然100グラム以上もの糖質を大量摂取することなり、高血糖につながります。

糖尿病の食事療法では、カロリー制限だけでなく糖質や脂質の摂取量にも注意すべきだということを忘れないようにしましょう。

主食で摂取カロリーを調整したら、あとは栄養バランスのとれたおかずをまんべんなく食べることが大切です。1日の目安量としては、肉類60グラム、魚介類70グラム、卵は1個、野菜やきのこ類、海藻類は合計で300グラムを目標に摂取します。

「野菜ならいくら食べても良い」と思っている患者さんも少なくありません。しかし、糖質の多い芋類やトウモロコシ、かぼちゃなどは食べ過ぎに注意してください。

各食品の詳しいカロリーや糖質、1日の摂取目安量については、日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」を参考にしながら、毎食の献立を組むことをおすすめします。

糖尿病治療をしている中学生の適正摂取カロリーは?

中学生の必要摂取カロリーは、女子で2,000~2,400キロカロリー、男子で2,600~2,800キロカロリーといわれています。もちろん、通学距離や方法、部活の運動量などによっても必要摂取カロリーは異なるでしょう。

また、成長期の中学生は1日3食を規則正しく食べていても、「どうしてもお腹が空いてしまう」というケースも珍しくありません。その場合には、1日の目標摂取カロリー内でおやつを摂っても大丈夫です。

しかし、糖尿病の治療を行っている子供には、糖質が多いケーキやアイスクリームを与えすぎてはいけません。ミネラルやビタミンの補給ができる果物や低糖質アイスなど、身体に優しいものを選んであげるようにしましょう。

糖尿病は大きく分けて「1型糖尿病」と「2型糖尿病」があります。生活習慣病と呼ばれているのは、このうちの2型糖尿病です。肥満や食べ過ぎ、遺伝などによって発症するといわれており、40代以降の成人のうち5人に1人は2型糖尿病と診断されているのが現状です。

1型糖尿病は子供のうちから発症することも珍しくありません。詳しい発症原因については、まだ解明されていない点も多いといいますが、日本国内の1型糖尿病患者さんの人数は10~14万人にものぼります。これは、年々増加しており深刻な状況です。

1型糖尿病になると、膵臓からのインスリン分泌が正常に行われなくなるため、インスリン注射での治療が欠かせなくなります。また、2型糖尿病と同様に食事療法や運動療法も治療の大きな柱となります。

ただし、子供は身体や脳の発育のためにも、成人より多くのエネルギーを必要とするため、前述した計算式からは簡単に算出できません。

体格や運動量、通学時間、部活の種類などによって、適宜調整してあげるようにしてください。

高齢者の糖尿病患者は極端な摂取カロリー制限に注意

高齢者の糖尿病患者さんの場合でも、活動量に合わせて1日の摂取カロリーを設定するのは通常と同じです。しかし、年齢を重ねると身体の機能が全体的に低下してきます。そのため、極端な食事制限や摂取カロリー制限を行ってしまうと、低血糖を起こしやすいといわれているのです。

高齢者の糖尿病患者さんの場合でも、活動量に合わせて1日の摂取カロリーを設定するのは通常と同じです。しかし、年齢を重ねると身体の機能が全体的に低下してきます。そのため、極端な食事制限や摂取カロリー制限を行ってしまうと、低血糖を起こしやすいといわれているのです。

特に、腎疾患や腎不全がある高齢患者さんでは、食事量の低下には十分注意しましょう。

さらに、風邪や下痢、発熱、嘔吐などによる食欲不振では、低血糖だけでなく高血糖にも注意しなければなりません。高齢者になると、体調が優れないことも多くなりますが、糖尿病を患っている人の場合には、血糖コントロールが激しく乱れてしまうことも多いといいます。

また、高齢者の糖尿病患者さんでは、慢性的な栄養不足も問題視されています。私たち人間はカロリー不足になると筋肉や脂肪を分解してエネルギーを作り出しますが、高齢者の場合には、筋力低下や著しい体重減少を引き起こすことも珍しくないのです。

これにより、自力歩行が困難になったり、ウォーキングや散歩などの運動療法が思うようにできなくなり、さらに血糖コントロールを悪化させてしまう恐れがあります。

高齢になると、どうしてもたくさんの量を食べることが難しくなります。しかし、できるだけバランスのとれた食事内容を心がけ、目標の摂取カロリーをしっかりと摂るようにしてください。特に、三大栄養素である炭水化物、たんぱく質、脂質の摂取量には十分な配慮をすべきです。

まとめ

この記事では、糖尿病患者さんの摂取カロリーについてさまざまな観点から解説をしてきました。しかし、糖尿病は食事療法の摂取カロリーだけを守っていても改善されません。

規則正しい食事の中で、炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取する必要があります。

「1日の摂取カロリーさえ守っていれば、どんなものを食べても良い」とインスタント食品ばかりに頼ってしまう人もいますが、これでは身体が正常に働くための栄養素が慢性的に不足してしまいます。

また、脂質や糖質の過剰摂取にも注意すべきです。脂質の摂り過ぎは、動脈硬化、心疾患などの合併症リスクを高めます。

さらに、糖質を一度に大量摂取すれば血糖値の急激な上昇を招き、網膜症や神経障害、腎症などの重篤な合併症を発症する恐れも高まるといわれているのです。

糖尿病の悪化を予防するためにも、摂取カロリーの管理はもちろんのこと、あらゆる食品から栄養を摂って「健康な食生活」を目指していきましょう。