目次

糖尿病と骨粗鬆症に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病になるとなぜ骨粗鬆症になりやすくなるのですか?

A. さまざまな理由が絡み合うことで骨粗鬆症になります。転倒に注意するなどをして、骨折しないよう対策を行うことが大切です。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とはどんな病気か

一見、糖尿病と骨粗鬆症には何の繋がりもないように思えますよね。この2つの病気の関連性や危険性について、よく知らないという人も多いのではないでしょうか。

一見、糖尿病と骨粗鬆症には何の繋がりもないように思えますよね。この2つの病気の関連性や危険性について、よく知らないという人も多いのではないでしょうか。

骨粗鬆症という病名を耳にするようになったのは比較的最近のことなので、もしかしたら現代病と思っている方もいるかもしれません。しかし、実はエジプトのミイラも骨粗鬆症になっていたと考えられているようです。

骨粗鬆症は昔からあった病気ですが、世の中がどんどん高齢化社会になり寿命が伸びてきたがことが原因で、骨粗鬆症になる人も増え、注目されるようになりました。

骨粗鬆症は、圧倒的に女性がなりやすい病気です。特に、閉経後にホルモンバランスが変化することで、加齢と合わさり骨粗鬆症になりやすくなってしまいます。

骨の構造がもろくなる

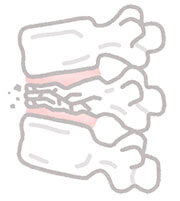

骨粗鬆症は生活習慣病の一つで、骨の「量」が減り「スカスカ」な状態になってしまう病気です。

骨の量というものは、一般的には18歳くらいがピークで、それを過ぎると徐々に減ってしまいます。

骨粗鬆症が発症する、つまり骨の量が減る原因は、カルシウムの減少です。これは加齢とともに避けられない状態で、防ぎようのない老化現象ともいえます。

人体は常に新陳代謝を繰り返し、古い骨は細胞と同じように壊れて新しく作り変えられていきます。加齢とともに骨を作るためのホルモンなどが足りなくなり、新しくできる骨よりも壊れていく骨の方が多くなるのが、骨粗鬆症になるメカニズムです。

骨と聞くと硬くてしっかりしているイメージがあるため、あまり大きな変化があるように感じないかもしれませんが、このように骨も生きているのです。そのため、加齢とともに徐々に弱っていくのが普通といえるでしょう。

骨が弱くなり骨折しやすくなる

骨の密度が減ると骨自体も弱ってしまうので、骨折しやすい状態になり、ちょっとしたことで骨が折れてしまいます。

背中が曲がってしまったりするのも、骨粗鬆症の症状の一つです。

構造がもろくなると骨自体が潰れてしまい、特に背骨が潰れやすく、その結果身長が低くなります。

加齢とともに身長が縮んでしまうのも、骨粗鬆症の症状の一つです。

通常は身長が4センチ以上縮んだ場合、骨粗鬆症により、骨密度が減った可能性があると判断されます。

骨粗鬆症になると骨がもろくなってしまうため、一度骨折すると若い頃に比べて治りも悪く、再骨折のリスクも高まります。

骨折しやすい部位は背骨や手首、太ももの付け根の骨で、これらの部位を骨折してしまうと日常生活に支障をきたしてしまいます。

さらにひどくなると骨折がなかなか治らず、その結果、体力や筋力が落ちることで身動きが取れなくなり、最悪の場合は寝たきりになってしまう恐れすらあるのです。

老化とともに生活の質が劣化してしまうのは大変辛いものでしょう。

歳を重ねても自由に動き回れるようになるためにも、骨粗鬆症で骨折することは絶対に避けたいですよね。そのためにも、できるだけ骨粗鬆症にならないようなケアをしておくことが大切といえます。

糖尿病と骨、骨折の関係とは

次に、骨粗鬆症が糖尿病とどう関係し、糖尿病患者が骨粗鬆症になるとどのような弊害があるかについて説明していきます。

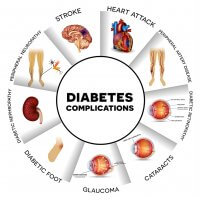

糖尿病の怖さは合併症にある

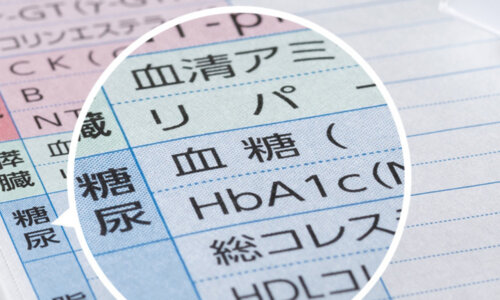

糖尿病という病気は膵臓の機能が衰え、インスリンが分泌されにくくなり、その結果血中のブドウ糖が分解できずに血糖値が上がってしまう病気です。

とはいえ、血糖値が上がるだけでは、体に直接何かの症状が出ることはあまりありません。糖尿病は、どちらかというと血糖値が上がることによって他の臓器や血管、神経などにダメージを与える合併症が問題となります。

糖尿病は長年にわたる生活習慣、特に食事と運動によって引き起こされる病気です。

生活習慣病には、糖尿病の他に高血圧や脂質異常症などが挙げられますが、高血圧や脂質異常症は、骨粗鬆症の原因にはなりません。

しかし、骨粗鬆症は糖尿病と深く関係する病気です。

それはなぜなのでしょうか。

そして糖尿病患者が骨粗鬆症になるとどのような状態になるのでしょうか。

糖尿病は骨に悪影響を与える

糖尿病はインスリンが不足し、血液中のブドウ糖コントロールができなくなり、血中のブドウ糖濃度が高くなってしまう病気です。

実はこのインスリンというホルモンは「骨芽細胞」を増やす働きを持ちます。

骨芽細胞とは、骨を新しく作るための細胞で、これが少なくなってしまうと新陳代謝のサイクルが狂い、古い骨の細胞が壊されるばかりで新しい骨が作られなくなってしまい、結果として骨がもろくなってしまうのです。

骨折しやすくなると転倒が致命的になる

糖尿病になり骨粗鬆症が併発すると、ちょっとした転倒でもすぐに骨折してしまう恐れが高まります。

特に気をつけなければならないのが、自分のイメージではこの程度と思えるような動作でも、簡単に転倒してしまうという事実です。

昔ならこの程度で怪我などしないと思っていても、骨が弱ってしまうと骨折してしまい、思った以上のダメージを受けてしまいます。

そして、骨折してからも新しい骨が作られにくい状態になってしまうため、歳をとるに従って骨折はどんどん治りにくくなってしまいます。

しかし、時間をかけても治るうちはまだマシかもしれません。

老人が「寝たきり」になってしまう原因の多くは、この骨折がきっかけになる場合も多いのです。

寝たきりというのは老後の「生活品質」に関わる大きな問題であり、寝たきりになってしまうというのは老後の状態の中でももっとも避けるべきものでしょう。

糖尿病と骨折、さらには寝たきりというものは一見直接繋がっていないように見えるかもしれませんが、実はこのように骨粗鬆症を通じて大きく繋がりがあることを覚えておいてください。

骨粗鬆症になる原因とは

ここからは、糖尿病がなぜ骨粗鬆症につながるのか、少し専門的に説明していきます。

酸化ストレスやインスリン抵抗性による影響

糖尿病になると骨粗鬆症になりやすくなる原因の一つとして、「インスリン抵抗性」という状態が挙げられます。

骨の質である「骨質」は、骨の構造によって決定づけられます。骨質が脆いと当然、骨が折れやすくなります。

糖尿病によって引き起こされるインスリン抵抗性と酸化ストレスも、骨質の構造をもろくする原因です。

インスリン抵抗性とは、インスリンは十分分泌されているのに、質的に十分に働かないという状態を指します。インスリン抵抗性も血糖値を上げるため、骨粗鬆症の原因になります。

酸化ストレスとは、糖尿病で血糖値が上がり、糖がタバコや紫外線のように人の細胞を傷つける状態のことを指します。これにより糖が骨を弱くしてしまうこともあるのです。

高血糖でのコラーゲン劣化も原因

骨粗鬆症になる原因の一つが「コラーゲン」です。

コラーゲンは、細胞同士を繋げる役割を果たします。コラーゲンが弱くなると、骨自体の「支え」がなくなり、壊れやすくなってしまいます。

骨質には、コラーゲンが大きな影響を与えています。コラーゲンの血糖値が上がり、酸化ストレスが発生すると、「終末糖化産物」という悪い物質がたまって劣化してしまうのです。

コラーゲンが劣化すると骨はしなやかさに欠けるようになり、結果的に骨折しやすくなってしまいます。

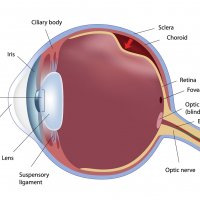

さらに糖尿病の合併症である「腎症」になると、骨の材料となるカルシウムの吸収を補助するビタミンDの機能が落ちて骨量が少なくなってしまい、骨粗鬆症の原因にもなるのです。

糖尿病で骨粗鬆症になった場合どのような危険があるのか

骨粗鬆症になるとどのような問題が発生するのか、ここからは具体的な危険性の事例を紹介していきます。

転んで骨折しやすくなる

歳をとる前であれば転んだだけで骨折してしまうことは、あまりないはずです。

しかし、加齢につれて骨が弱くなってしまうと、ちょっとした転倒で簡単に骨折してしまうようになります。

これは骨粗鬆症により、骨の強度が落ちてしまうことが原因です。年齢を重ねると、骨が弱まるだけでなく、筋力も落ちてしまうので、歩行中のちょっとしたつまずきでも簡単に転んでしまいます。

ぜい弱骨折の可能性も

ぜい弱骨折とは、立った高さから転倒して骨折することを一般的な転倒による骨折とした際、それよりも低い高さからの転倒、つまり、それよりも弱い力がかかった際でも骨折してしまうことを指します。

その中でも気をつけなければならないのが、自らの体重を支えきれずに背骨が骨折してしまう椎体骨折です。

もう一つぜい弱骨折の中で多いのが大腿骨骨折で、これは太ももの付け根の骨折を指します。

これらのぜい弱骨折もまた、日常生活の質を大きく悪化させ、場合によっては手術も必要となるので気をつけなければなりません。

糖尿病によって骨粗鬆症になるとこのような影響も侮れないものとなるのです。

寝たきりになる可能性もあるので要注意

骨が丈夫な状態での一般的な骨折であれば時間の経過とともに完治していきますが、骨粗鬆症になると、ちょっとの骨折でも致命的なものになりかねません。

特に一度骨折してしまうと再骨折の可能性も高まり、治癒する時間も長時間を要するようになってしまいます。

そうなると、骨折をきっかけに寝たきりの状態になってしまうこともあるのです。

糖尿病で骨折しないための注意点

最後に、糖尿病の骨粗鬆症で骨折しないために何ができるのかを見ていきましょう。

基本的には糖尿病自体を悪化させない、できるだけ骨によい食生活を送る、転倒自体をできるだけ避けるように注意するというのが原則となります。

転倒に注意する

当然のことですが、転倒しなければ骨折のリスクは低くなります。

しかし、加齢とともに身体が思うように動かず、この程度でという動作でも転倒するようになってしまいます。

自分の身体能力を過信せず、慎重に動作する癖をつけてください。

さらに糖尿病になると神経障害や網膜症といった合併症があり、視覚や手足の感覚が麻痺して転倒しやすくなるという原因もあります。

転倒を防ぐためには転倒しにくい衣服や靴下、靴などを着用しましょう。

骨粗鬆症自体の治療もする

骨粗鬆症はカルシウム、ビタミンなどを摂取することで骨を強化し、ある程度進行をおさえることも可能です。

改善するためには食生活が重要となりますので、乳製品や小魚、大豆などからカルシウムを意識的に摂取し、さらにカルシウムの吸収を促進するビタミンD、新しい骨を作り出すためにはビタミンKも必要となります。

ビタミンDは魚介類やキノコ、ビタミンKは青菜や納豆に含まれますので、これらの食品をしっかり食べておきましょう。

食事などで血糖値を改善する

糖尿病への対策として、まずは食生活をはじめとする生活習慣を改善し、血糖値をコントロールすることを心がけましょう。

糖尿病患者がどのような食事を摂ればいいかは、糖尿病の進行状態によって異なります。まずは病院で検査を受け、結果をもとに医師と話し合ってみてください。

適度な運動も糖尿病の対策として有効ですが、あまり急に体を動かすと、転倒・骨折してしまうリスクもあります。

そうなってしまっては本末転倒ですから、運動はできるだけ過激なものではなく、転倒してけがをすることのないように注意が必要です。

まとめ

骨粗鬆症は糖尿病が原因となる可能性があり、さらに糖尿病と骨粗鬆症が併発するとさまざまな理由で骨折しやすくなります。

しかし骨粗鬆症の原因となる糖尿病の症状をできるだけおさえて、骨粗鬆症が発症する前に新しい骨を作りやすいような食事を摂ることで骨折のリスクを減らすことが可能です。

現在では老齢になってからの生活品質が注目されていますが、骨折の結果、寝たきりになってしまえば目も当てられない生活品質になってしまいます。

そのようにならないためにも、糖尿病が発症する前に、あるいは発症した後でも、骨粗鬆症を併発しない食生活や日常生活を心がけましょう。