目次

ガイドラインを作成した目的は?

糖尿病診療ガイドラインは2004年に初めて作成され、3年ごとに改正を加えながら発行されています。ガイドライン作成の目的は、エビデンスに基づく糖尿病診療を一定水準で提供することです。

糖尿病だけではありませんが、医学では日々新しいエビデンス、治療薬、診療機器が開発されています。そのため、臨床現場で判断に迷うこともあるでしょう。それを支援するためにガイドラインが作成されました。しかし、あくまでもガイドラインは指針に過ぎず、臨床現場で患者を直接診て状態を把握している医師の判断が優先されます。そのため、ガイドラインに掲載されている治療と現場の医師の治療が異なっている場合もあります。

日本とアメリカの糖尿病ガイドラインの違い

日本とアメリカの糖尿病ガイドラインにはいくつか違いがあります。

もっとも大きな違いは、糖尿病の診断と初期治療における薬物治療の扱いです。

日本の糖尿病診療ガイドラインではHbA1c単独では糖尿病の診断は行いませんが、アメリカではHbA1c単独で糖尿病の診断を行います。この違いは、HbA1cと血糖値のどちらの信頼性が高いと考えているかの違いによります。日本ではHbA1cは測定機器や測定方法で誤差が生じやすいと考えられていますが、アメリカでは血糖値は採血後に低下するので信頼性が低いと考えられています。

日本の糖尿病診療ガイドラインでは、2型糖尿病の初期治療において運動療法・食事療法を行い、それでも血糖コントロールが難しい場合に薬物療法を行うことを推奨しています。しかし、アメリカでは初期治療における第一選択薬としてメトホルミンの投与が推奨されています。

糖尿病の症状と診断基準

糖尿病の症状

1型糖尿病は、ある日突然症状が現れます。症状はのどが渇く、尿意の回数が増える、体重が減る、疲労感などです。感染症にかかりやすくなる、目がかすむ、傷が治りにくくなるといった症状も現われます。

2型糖尿病は初期段階では無症状であることが多く、徐々に症状が現れ始めます。症状が明らかに自覚できるようになったときには、重度になっていることが多いです。

糖尿病の診断基準

次に2型糖尿病ですが、暴飲暴食、運動不足などといった私たちの生活習慣の悪さから発症するのが主なパターンとなります。

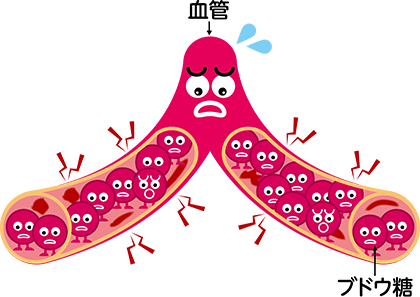

2型糖尿病においてはインスリン自体が効きにくくなったり(インスリン抵抗性)インスリンが出にくく(インスリン分泌低下)なったりした結果、血糖値が上がってコントロール不能になってしまうのが特徴となります。

検査の基準値

①空腹時血糖≧126mg/dLもしくはOGTT2時間値≧200mg

②HbA1c≧6.5%

診断基準

- 検査で①か②を2回満たした場合。しかし1回は①を満たさなければいけません。1回の検査で①と②を同時に満たした場合は1回の検査で糖尿病と診断されます。

- 1回の検査で①を満たし、糖尿病の典型的症状が認められる場合は糖尿病と診断されます。典型的な症状とは、糖尿病網膜症、口渇、多飲、多尿、体重減少などの症状です。

- 検査した結果によらず、過去に糖尿病の診断基準の①または②を満たす検査記録が存在し、糖尿病と診断されたことがある場合は、糖尿病の可能性が高いものとして対応します。

糖尿病の原因と予防法

1型糖尿病の原因

1型糖尿病は血糖値を下げる働きがあるインスリンの分泌量が低下するため、血糖値があがり糖尿病になってしまいます。

1型糖尿病の原因はよくわかっていません。自己免疫がインスリンを分泌する膵臓のランゲルハンス島のβ細胞を破壊すると考えられています。

2型糖尿病の原因

2型糖尿病ではインスリンの分泌量は正常ですが、組織がインスリンの効果が効きにくく(インスリン抵抗性)してしまうために血糖値があがって糖尿病になってしまいます。

運動不足や食事のとりすぎなどで脂肪細胞が増えた結果、インスリンの作用が効きにくくなります。

糖尿病の予防法

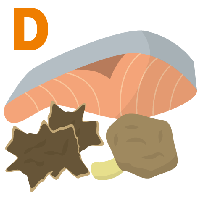

1型糖尿病の予防法はありませんが、現在ビタミンD補充で発症予防できるかなどの研究が行われています。

糖尿病診療ガイドラインに掲載されている2型糖尿病の予防法は、

- 活発な身体活動・有酸素運動・筋力トレーニングなどの運動習慣

- 食事を適切な量に制限すること

- 適度な食物繊維を摂取すること

- 過度のアルコール摂取を控えること

- 清涼飲料水の摂取を控えること

- 禁煙

- ストレスの発散

- うつ病治療

- 適度な睡眠時間

- 規則正しい生活

- ヒグナイト薬・αグルコシダーゼ阻害薬・チアゾリジン薬の投与

糖尿病を治療せずに放置しておくと?

糖尿病を治療せずに放置すると様々な合併症が発症するリスクが高まります。

細小血管障害

糖尿病を治療せずに放置すると、細い血管では血流が悪くなり糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害などの様々な合併症が発症するリスクが高まります。

糖尿病網膜症

網膜内の血管の血流が悪くなり、視力低下や視野が狭くなる病気です。

糖尿病腎症

腎臓の機能が低下し、進行すると厳しい塩分制限や人工透析が必要になってしまいます。

糖尿病神経障害

神経細胞へ血液が十分供給されなくなってしまい、感覚・運動神経障害、自律神経障害、脳神経障害などが起こります。

大血管障害

太い血管では動脈硬化が起こり、脳梗塞・心筋梗塞・狭心症などの様々な合併症が発症するリスクが高まります。

脳梗塞・心筋梗塞

脳や心臓の血管に血の塊が詰まり、脳細胞・心筋が壊死してしまう病気です。

その他にも、狭心症・閉塞性動脈硬化症・糖尿病足病変・歯周病・認知症など様々な合併症を発症するリスクが高まります。

糖尿病診療ガイドラインが勧める食事療法は?

糖尿病治療の目的

糖尿病は一度発症してしまうと、現代医学では完治できないとされています。糖尿病治療の目的は、血糖をコントロールすることによって糖尿病の進行をとめ、合併症の発症を防ぐことにあります。

治療目標値

ガイドラインに掲載されている治療の目標HbA1c値は、血糖正常化を目指す場合は6.0%未満、合併症予防のための目標は7.0%未満、治療が難しい場合の目標は8.0%未満です。

初期段階での治療

糖尿病初期段階では、1型糖尿病や2型糖尿病でインスリン分泌障害が重度の場合以外は、食事療法と運動療法で血糖のコントロールを行います。

食事療法

日本における2型糖尿病の増加は、欧米の食生活の普及による肥満率の増加と関係しています。高血糖を改善するために、個人の趣向や生活習慣に応じた食事指導を行い、総エネルギー摂取量を適正化することが推奨されています。

総エネルギー摂取量の目安が糖尿病診療ガイドラインに掲載されています。

BMI22を目標となるように標準体重を定め、そこから総エネルギー摂取量を算定しています。

標準体重=[身長(m)]2×22

総エネルギー摂取量=標準体重×身体活動量

身体活動量(kcal/kg標準体重)

=25~30 軽い労作(デスクワークが多い職業など)

=30~35 普通の労作(立ち仕事が多い職業など)

=35~ 重い労作(力仕事が多い職業など)

しかし、肥満の人が標準体重を目指すことは現実的ではないので、現体重の5%減を目標にすることを推奨しています。

糖尿病診療ガイドラインでは大部分の栄養素に摂取制限は規定されていなく、バランスの良い食事をとることが推奨されています。

食物繊維摂取量

穀物に含まれる食物繊維は糖尿病発症リスクを低減させるという多くの報告があり、糖尿病患者における目標値は20g/日以上が推奨されています。

塩分摂取量

塩分の摂取量は高血圧や心血管疾患に影響することは以前からわかっていました。しかし、糖尿病診療ガイドラインでは、エビデンス不足のため推奨基準が設けられていません。

日本高血圧学会が定めている、6.0g/日未満と「日本人の食事摂取基準 2015年版」に記載されている男性8.0g/日、女性7.0g/日未満を糖尿病治療においても準じてよいとして参考摂取基準に掲載されています。

糖尿病診療ガイドラインが推奨する運動療法は?

ガイドラインには、運動療法を開始する前に、心血管疾患・糖尿病網膜症・糖尿病腎症・整形外科的疾患などの有無や程度を主治医が判断し、運動の強度を決める必要があると掲載されています。

2型糖尿病患者に対する運動療法

有酸素運動は、血糖コントロール・インスリン抵抗性・心肺機能・脂質代謝を改善します。有酸素運動とは、ウォーキングやジョギングなど長時間継続して行える運動です。

有酸素運動はできれば毎日行う方がよいですが、毎日行うことが難しい人でも少なくとも週に3~5回、20~60分行うことが推奨されています。

今まで運動する習慣がなかった人がいきなり有酸素運動を60分行うのは難しいと思うので、最初はウォーキングなど軽めの運動から始めて徐々に運動量を増やしていくとよいでしょう。

レジスタンス運動も血糖コントロールには有効とされています。レジスタンス運動とは、ダンベルやチューブなどを用いて一定の負荷をかけて筋肉を鍛えるトレーニングです。週2~3日、8~10種類のレジスタンス運動を10~15回繰り返し、少しずつ負荷をあげていくことが推奨されています。

運動療法と食事療法を併用することによって、より一層血糖コントロール効果が期待できます。

1型糖尿病患者に対する運動療法

1型糖尿病患者には2型糖尿病患者ほど運動療法による血糖コントロールの改善は期待できません。しかし、運動療法は心肺機能を強化し心血管疾患の発症リスクを軽減できるので勧められています。

糖尿病診療ガイドラインが推奨する薬物治療は?

糖尿病診療ガイドラインでは、食事療法や運動療法を2~3か月行っても血糖コントロールが難しい場合、薬物治療を行うと掲載されています。

薬物の選択に優先順位はなく、主治医の判断に任されています。投与量は少量投与し状態をみながら必要に応じて投与量を増やしていくことが推奨されています。

日本においては、血糖降下薬の併用による相乗効果は認められていなく、併用療法についてのガイドラインは確立されていません。

血糖降下薬を投与しても血糖コントロールが難しい場合、食事療法と運動療法の見直しを行い、インスリン治療を始めるか考えるべきです。

血糖降下薬

スルホニル尿素薬

膵臓のランゲルハンス島β細胞のインスリン分泌促進作用があります。インスリンが分泌されている患者には最も血糖降下作用は強いが、低血糖も起こしやすいです。食事療法と運動療法をしっかり行っていない場合体重が増加しやすいという欠点もあります。

ビグアナイド薬

欧米で糖尿病の第一選択薬になっています。肝臓からのブドウ糖放出抑制やインスリン感受性促進作用があります。深刻な乳酸アシドーシスが起こる可能性があるため、高齢者・腎機能障害・肝機能障害・心疾患などの患者への投与は慎重に行わなければいけません。

αグルコシダーゼ阻害薬

食後の高血糖や高インスリン血症を抑制する効果があります。他の薬物との併用に適しています。

チアゾリジン薬

インスリン感受性の促進、肝臓からのブドウ糖放出抑制作用により血糖を改善します。

浮腫・貧血・心不全・骨折が起こることがあるので注意して投与すべきです。

その他の投与薬物として、速攻型インスリン分泌促進薬、DDP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬の特徴が掲載されています。

高齢者糖尿病患者の特徴は?

高齢者糖尿病の特徴

高齢者は加齢に伴い、インスリン分泌量が減少し、インスリン抵抗性が増大することなどから糖尿病を発症しやすい状態といえます。

高齢者糖尿病・高血糖・低血糖は認知症発症や認知機能低下のリスクファクターとなります。また、高血糖はうつ病・転倒・サルコペニアのリスクファクターとなります。サルコペニアとは、筋肉量が減少した結果身体機能が低下し、日常生活に支障をきたすようになる状態をいいます。ちょっとした段差で転倒して骨折をしてしまい、それがきっかけで寝たきりになってしまうこともあります。

高齢者糖尿病の治療も普通の糖尿病と同じ治療が行われますが、若者に比べると腎機能の低下で薬物の排泄が遅いので、低血糖に注意して薬物投与する必要があります。高齢者が低血糖になると、若者が低血糖になったときとは異なる症状(くらくらする、めまい、ろれつ不良、目がかすむ、せん妄など)が現れるので、本人や介護者にしっかりとした知識を持ってもらう必要があります。

糖尿病患者の骨粗鬆症治療薬

1型糖尿病では骨密度と骨質の低下により骨折リスクが上昇しますが、2型糖尿病では骨密度は上昇するが、骨質がそれを上回る低下を示すため骨折リスクが上昇します。

骨粗鬆症治療薬であるアレンドロネートを2型糖尿病患者に投与した場合、骨密度の上昇がみられ、骨折のリスクが減少しました。

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標は、健康状態・認知機能・身体機能・併発疾患・余命など様々なことを考慮して設定されていますが、目標値はあくまでも参考値であって、目標値にとらわれず柔軟にそれぞれの患者に合った治療を行うことが推奨されています。

合併症予防のためのHbA1c値の目標値は7.0%未満、運動療法と食事療法だけで達成可能な場合または薬物療法の副作用がなく達成可能な場合は6.0%未満、治療が困難な場合の目標は8.0%未満です。

糖尿病と歯周病の関係は?

歯周病は、細菌によって歯を支えている骨が溶かされて歯が抜け落ちてしまう口腔内疾患で、抜歯の主要な原因となっています。

歯周病と糖尿病には相関関係があることがわかってきました。

1型糖尿病患者では歯周病発症率が高く、2型糖尿病患者ではHbA1cが6.5%以上になると歯周炎や歯槽骨吸収のリスクが高まることがわかっています。

糖尿病による易感染性や創傷遅延が、歯周病感染リスクと進行度に促進的影響を及ぼすためです。

歯周病が進行すると血糖コントロールが困難になることがわかっています。そのため歯周病治療を行うと、2型糖尿病の血糖コントロールが改善される可能性があり、推奨されています。

まとめ

糖尿病診療ガイドラインは、エビデンスに基づく一定水準の糖尿病治療を提供するために作成されたものです。しかし、ガイドラインで定められている目標値や治療法などは参考に過ぎず、臨床現場での医師の判断に任されています。

血糖値が気になっている方は、ガイドラインを参考にしながら一度医師に相談し、食生活や運動習慣を見直してみてはいかがでしょうか。