目次

糖尿病とパンに関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病治療中の人におすすめのパンはありますか?

A. 食物繊維が豊富に含まれている「全粒粉入り食パン」がおすすめです。食物繊維は、糖尿病患者さんの血糖値上昇を抑制し、良好な血糖コントロールに役立ちます。

糖尿病患者はパンを食べてはいけないの?

小麦粉が主な原料であるパンは、吸収されやすい糖質(炭水化物)を多く含むため、糖尿病患者さんに限らず全ての人の「食後血糖値」を上昇させやすい食品として知られています。

糖尿病と診断されたパン好きの患者さんは、「もう大好きなパンが食べられないのか」と暗い気持ちになってしまうこともあるでしょう。しかし、糖尿病だからといって食べてはいけない食品は存在しません。糖尿病患者さんでも、パンを食べてもいいのです。

ただし、パンは高GI食品に分類されます。GIとは、「グリセミック・インデックス」と呼ばれ、食品を摂取した際に血糖値がどのくらい上がるかを表した数値です。

ブドウ糖を100として、その他の食品を相対的に示しており、糖尿病患者さんの食事療法では「高GI食品を減らす」「低GI食品を積極的に摂取する」といった意識が定着しつつあります。

食パンやフランスパンのGI値は95、ロールパンで83、クロワッサンは70程度となり、かなりの高GI値です。ちなみに、日本人の主食である精白米(ご飯)は84だといわれています。

高GI値の食品は、糖尿病患者さんの血糖値を急激に上昇させやすく、血管にも大きなダメージを与えて「糖尿病合併症」のリスクを高めてしまうため、量や食べ方に注意が必要です。

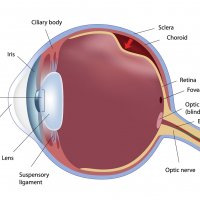

糖尿病合併症には、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害、糖尿病腎症などがありますが、初期段階ではわかりやすい自覚症状が出ません。「気づいたら重篤な合併症を発症していた」というケースも珍しくないのです。

もちろん、パンを食べたからといって必ずしも糖尿病合併症を引き起こすわけではありません。バランスのいい食生活を心がけていれば、パン食の患者さんでも健康的に過ごすことは可能です。

糖尿病治療中の患者さんは、パンのGI値、糖質量、カロリーなどをしっかりと把握して食事療法に取り入れるようにしましょう。

糖尿病の朝食はパンとご飯どちらを選ぶべき?

糖尿病治療を行っていると、「朝食にはパンとご飯、どちらを選ぶ方がいいのだろう」と悩んでしまうこともあるでしょう。ご飯の方が身体にいいといったイメージを抱いている人も多いかもしれません。

しかし、前述した通りパンのGI値は70~95程度で、精白米は84となっています。血糖値の上げやすさで比較すれば、パンとご飯はそこまで大きく違いません。また、糖尿病の教育入院で提供される病院食でも、朝食の献立にパンを組み込んでいることは珍しくないのです。

糖尿病患者さんは、「パンとご飯、どちらを選ぶべきか」といった点に注目するのではなく、摂取する量に気をつけてください。量にさえ注意していれば、どちらを食べても構いません。

また、朝食にパンを選ぶ際には、あんぱんやクリームパン、メロンパンといった「菓子パン」に分類されるものは避けた方がよいでしょう。菓子パンには多くの糖質・脂質が含まれており、カロリーも300~600kcal程度摂取することになります。

食後高血糖はもちろんのこと、肥満や内臓脂肪を助長させて「インスリン抵抗性」が悪化する原因にもなってしまうため控えるべきです。

食パンを選ぶ場合には、6枚切りなら1枚(カロリー168kcal、炭水化物量31.9g)、8枚切りなら2枚(カロリー252kcal、炭水化物量47.6g)が上限です。これ以上は、パンの食べ過ぎであると認識するようにしましょう。

もちろん、身長や体重によっても摂取目安量は異なります。標準体重から算出する「1日の摂取エネルギー量」や医師の指導をもとに、適切な献立を組むように心がけてください。

パンを食べ過ぎると糖尿病になるって本当?

パンは、高GI値で炭水化物量が多いことから「食べ過ぎると糖尿病になるのではないか」「毎日、菓子パンを食事代わりにしているけれど、糖尿病のリスクが心配」といった声をよく耳にします。

しかし、パンを毎日食べていても糖尿病にならない人もいますし、ほとんどパンを食べない人でも糖尿病を発症してしまうこともあります。一概には「パンを食べ過ぎると糖尿病になる」とはいえないのが現状です。

もちろん、パンは精製された小麦粉を主な原料として作られているので、腸内での吸収が早く、血糖値を大幅に上昇させます。

空腹時にいきなりパンを食べたり、他のおかずが全くない状態で「単品食べ」をしてしまうと食後血糖値が跳ね上がり、膵臓からインスリンをたくさん分泌しなければならなくなってしまいます。これが続くと、膵臓機能が疲弊してインスリン分泌能力の低下につながることもあり、糖尿病発症リスクを高めるといった考え方も存在するので注意が必要です。

甘い菓子パンの場合には、大量の糖質と脂質も含まれており、内臓脂肪がつきやすくなって肥満の原因にもなってしまいます。内臓脂肪や肥満は、糖尿病リスクを高める要因のひとつといわれているため「糖尿病のリスクを少しでも下げたい」と考えているのであれば、パンの食べ過ぎは避けるようにしましょう。

最近の菓子パンは、さまざまな種類が販売されているため「あれも美味しそう、これも食べてみたい」と予定以上に多く購入してしまうことがあります。特に、トレーに乗せて選ぶタイプのパン屋さんでは1個あたりのカロリーや炭水化物量、脂質量などが明記されていない商品も少なくありません。

1個の大きさが「手のひらに乗るくらいのサイズ感」でも、デニッシュやパイ生地、油で揚げたパンなどは400~500kcalもの高カロリーになることも多いのです。1個ではお腹が満たされず、食欲のままに2個食べてしまうと1,000kcal近く摂取してしまいます。

また、菓子パンばかり食べていると糖質、脂質以外の栄養素が十分に摂れません。代謝に必要なビタミンやミネラルが不足しがちになり、インスリン産生能力が低下して糖尿病を発症するケースもあるといいます。

パンを食べる際には、必ずパッケージ裏面の成分表示やお店のホームページなどで、カロリー、糖質量、脂質量などを確認するようにしましょう。

もちろん、全てのパンの成分を日頃から把握する必要はありません。購入する前には、自分がこれから食べようとしている食品の成分を知る、という習慣をつけるだけで「食べ過ぎからの糖尿病」を予防することができます。

低糖質パンケーキなら糖尿病患者でも安心?

糖尿病の治療をしている患者さんでも「パンケーキが食べたい」と思うことはあるでしょう。しかし、パンケーキはカロリーも糖質も高いため、血糖コントロールの大敵となってしまいます。

糖尿病の治療をしている患者さんでも「パンケーキが食べたい」と思うことはあるでしょう。しかし、パンケーキはカロリーも糖質も高いため、血糖コントロールの大敵となってしまいます。

特に、行列のできるパンケーキ屋さんなどでは、見栄えを良くするために大量の生クリームがトッピングされていることがほとんどです。インスタグラムなどのSNSで見かけるような「生クリームがタワー状になっているパンケーキ」の場合には、1皿で1,200~2,000kcalもあるといいます。

生クリームには脂質がたっぷり含まれており、シロップと合わせると糖質量も非常に高いです。とても糖尿病患者さんには、おすすめできる食べ物ではありません。

糖尿病の人は、低糖質ホットケーキミックスを使用して自宅でパンケーキを焼くようにしましょう。最近では、糖質50~92%オフのホットケーキミックスもさまざまなメーカーから販売されています。

実際に食べてみた方の声では、「普通のパンケーキとあまり変わらない味」「ほんのり甘味があって美味しい」と評判です。シロップも、カロリーゼロのラカントを使えば摂取エネルギー量をぐんと減らすことができるでしょう。

また、トッピングにナッツをトッピングするのもおすすめです。ナッツ類に含まれているミネラルや食物繊維が、糖の吸収を穏やかにして食後血糖値の急激な上昇を防いでくれるといわれています。

さらにナッツは、糖尿病合併症である動脈硬化や心筋梗塞などの「心血管系疾患リスク」を減少させる効果も期待できるため、糖尿病患者さんには積極的に摂取して欲しい食品のひとつです。

ぜひ、糖質オフのパンケーキにはナッツをプラスしてみてください。

もちろん、どんなに糖質が少ないパンケーキでも食べ過ぎには注意しなくてはなりません。パッケージに明記されている成分表をしっかりとチェックしながら、1日の摂取エネルギー量の範囲内で食べるようにしましょう。

糖尿病でもパンが食べたいときはどうする?

糖尿病患者さんのなかには、「パンが大好き」「毎日パンを食べたい」という方も少なくないでしょう。しかし、血糖コントロールが乱れることを恐れて、パン食を我慢している患者さんもいるようです。

前述した通り、糖尿病だからといって食べてはいけない食品はありません。もちろん、パンも食べていいのです。ただし、炭水化物(糖質)が多く含まれているパンを食べる際には、食べ方に注意しましょう。

繰り返しになりますが、パンは糖質の吸収が早く、血糖値をすぐに上昇させる「高GI食品」です。

糖尿病でインスリン分泌がスムーズに行われない人や、インスリンの効きが悪い患者さんの場合、自力では上がった血糖値を正常値まで下げることができません。

そのため、まず大切なのは食べる順番です。糖の吸収を穏やかにして、食後血糖値の急上昇を抑える働きがある「食物繊維」を豊富に含む食品を、パンより先にお腹に入れるようにしてください。

水溶性食物繊維がたっぷり含まれている野菜や海草類、きのこ類などがベストです。食物繊維が腸内に届くと、ドロドロとした粘液状になって腸壁をガードする形になります。

すると、後から摂取した食品の糖や脂質の吸収を遅らせる効果が期待できるといわれているのです。

さらに、肉や魚、乳製品、鶏卵などのたんぱく質・脂質を摂取すると、消化器官の動きがゆっくりになります。これは、たんぱく質や脂質の消化・吸収に時間がかかるためです。

パンを食べるときには、まず食物繊維から摂って、次にたんぱく質・脂質を食べるのがいいでしょう。

間違っても、パンを単体で食べることはやめてください。糖がダイレクトに吸収されて、血糖値を大きく上昇させてしまいます。糖尿病患者さんの場合には、食後血糖値が一時的に200mg/dLを超えることも珍しくありません。

高血糖が続くと、血管壁にダメージが蓄積して動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの合併症を引き起こす恐れがあります。また、糖尿病網膜症や糖尿病神経障害、糖尿病腎症といった三大合併症の引き金にもなってしまうため、注意が必要です。

どうしても他のおかずを用意できないときには、パンを食べる直前に牛乳を飲むようにしてください。牛乳に含まれているたんぱく質には、「カゼイン」と「ホエイプロテイン(乳清)」があり、これらのたんぱく質は「機能性成分」であることが判明しています。

パンやご飯などの炭水化物を摂取する前に牛乳を飲むと、糖の吸収を抑制して食後血糖値の上昇を防ぐ効果があるといいます。

牛乳の量は、250ml程度(コップ1杯)で構いません。職場近くのコンビニやパン屋さんなどで朝食・昼食を購入する際には、紙パックの牛乳をプラスするように意識してみてください。

糖尿病治療中の人におすすめのパンは?

糖尿病と診断された患者さんは、一般的な食パンではなく「全粒粉入りの食パン」がおすすめです。ここ数年で、全粒粉入り食パンはスーパーやコンビニのパンコーナーにも当たり前のように並ぶようになりました。

糖尿病患者さんに全粒粉入りパンがいい理由は、食物繊維の含有量にあります。前述した通り、食物繊維は糖の吸収を穏やかにするため、食後血糖値の急激な上昇を抑制する効果が期待されています。

通常の食パンは、精製された小麦粉を使用して作られているので食物繊維量が非常に少ないです。6枚切りの食パン(60g)では、1枚あたりの食物繊維は1.38gしかありません。

通常の食パンは、精製された小麦粉を使用して作られているので食物繊維量が非常に少ないです。6枚切りの食パン(60g)では、1枚あたりの食物繊維は1.38gしかありません。

ところが、全粒粉入り食パンの場合、6枚切り(60g)で4.7gもの食物繊維が含まれています。

糖の吸収スピードを示すGI値で比較してみても、通常の食パンは90、全粒粉入り食パンは50と半分近くになっているのです。

全粒粉は、種皮、胚芽などを除去していない穀物のことで、食物繊維をはじめ、ミネラル、ビタミンB群、マグネシウムなどが多く摂取できる特徴があります。

食物繊維が豊富なことから、食後の血糖変動を小さくすることができ、血管にダメージを与えにくいと注目されています。さらに、全粒粉には「インスリン抵抗性」や内臓脂肪を改善するといった研究結果も報告されているほどです。

また、食物繊維が多い全粒粉食パンの場合には、満腹感を長時間維持しやすくなる特徴もあります。そのため、余計な間食の防止にもつながり、糖尿病患者さんの摂取カロリーコントロールや肥満防止にも役立つでしょう。

糖尿病に優しいパン食の献立は?

糖尿病患者さんが朝食などで「パン食」を取り入れる際には、栄養バランスが偏らないように注意しましょう。特に、三大栄養素といわれている炭水化物、たんぱく質、脂質をまんべんなく摂取することが大切です。

炭水化物はパンから十分に摂ることができるため、おかずには肉や魚、鶏卵などのたんぱく質を豊富に含む食品を選ぶようにしてください。食事内容については、日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」をもとに組み立てるのがおすすめです。

「朝の忙しい時間に、朝食の献立を考えるのが面倒」という方は、コップ1杯の牛乳、生野菜サラダ、ゆでたまご、果物だけでも揃えてみましょう。生野菜サラダは、パックで販売されているキャベツの千切りなどでも構いません。

ゆでたまごは前日の夜に準備して冷蔵庫に入れておけば、朝には殻をむいて食べるだけで手間がかかりません。

また、「糖尿病の病院食」で検索をすると、さまざまな病院の入院食の献立を見ることができます。写真でも確認することが可能なので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

糖尿病と診断されると「好きな物が食べられない」「食事を制限されてしまう」と思っている方が多いですが、糖尿病になったからといって食べてはいけない食品はありません。

もちろん、パンを食生活に取り入れても構わないのです。注意すべきなのは、1日の摂取カロリーと栄養バランスです。

菓子パンだけで食事を済ませるような「偏った食生活」は、糖尿病患者さんだけでなく全ての人が避けるべきでしょう。

良好な血糖コントロールのために、食物繊維が多く含まれている全粒粉入り食パンを選んだり、肉、魚、野菜、乳製品などの食品を同時に食べるよう心がけながら、生き生きとした毎日を送っていきましょう。

この記事の監修ドクター

アメリカ、カナダ、ブラジルの3カ国で認定された国際免許を取得している自然療法専門医。

スコッツ先生のプロフィール