目次

糖尿病と動脈硬化に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病の人に動脈硬化が起きる原因はなんですか?

A. 糖尿病による高血糖やインスリン抵抗性、内臓脂肪肥満などが原因としてあげられます。

糖尿病で発症しやすい動脈硬化とは?

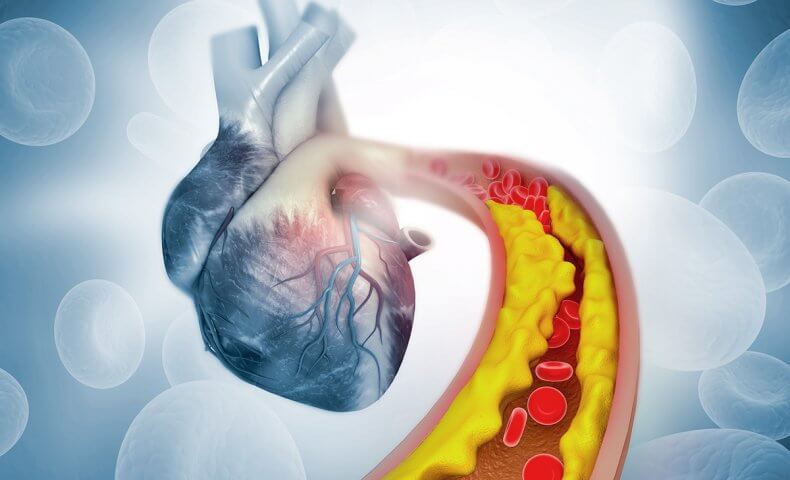

糖尿病になると、動脈硬化のリスクも高まります。そもそも、動脈硬化とは一体どのような病気なのでしょうか。その状態やメカニズムについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

動脈硬化は、動脈の血管壁が弾力を失い、堅くなって厚みを増す症状です。血管自体が老化したり、ダメージを受けて起こることが多く、悪玉コレステロールが脂肪のかたまりとなって、血管内を狭めます。

動脈や静脈などの血管は、内膜、中膜、外膜と呼ばれる3つの層で構成されていますが、動脈硬化に大きく関わりがあるのは、血液と接している「内膜」です。この内膜にコレステロールが蓄積し、だんだんと脂肪分も重なっていきます。

これにより血液の流れが悪くなり、さまざまな心臓の病気や脳の病気を引き起こすといわれているため、動脈硬化を軽視してはいけません。糖尿病の人に限らず、動脈硬化を放置していると、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤などの命に関わる疾患リスクが高まります。

また、糖尿病患者さんの場合には足の血管が詰まることで、潰瘍や壊疽、壊死を起こすことも珍しくありません。最悪の場合には下肢を切断するケースもあるため、糖尿病を治療している人は動脈硬化の予防に努めましょう。

動脈硬化はなぜ糖尿病に多いのか

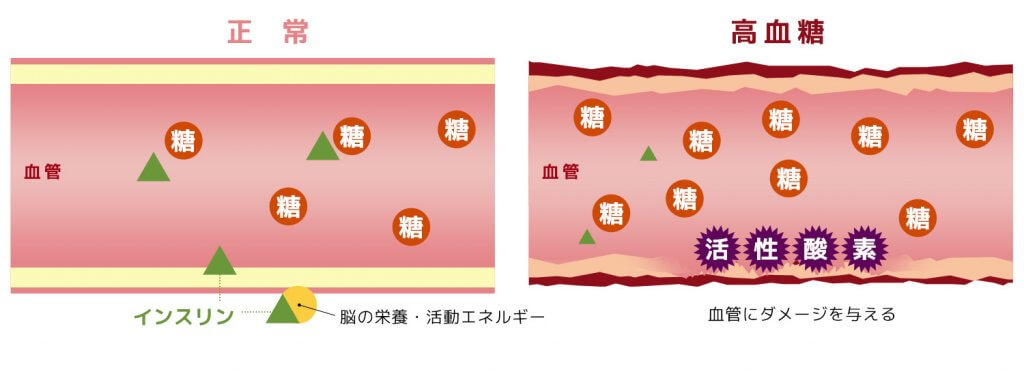

糖尿病による高血糖の状態が長く続くと、たんぱく質の糖化などにより血管壁が大きなダメージを受けます。動脈の内膜に炎症が発生しやすくなり、そこへ血液中のコレステロールがこびりついてしまうのです。

糖尿病患者さんは炎症や傷を治癒する力が低下しているため、血管内に一度ダメージを受けてしまうと、動脈硬化が進行しやすいともいわれています。

さらに、糖尿病を患っている人は肥満や高血圧症、脂質異常症を持っていることが少なくありません。これら4つの条件が全て絡み合うと、動脈硬化の発症リスクは健康な人と比較して35倍にもなることがわかっています。

また、糖尿病による「インスリン抵抗性」が、動脈硬化を進行させるともいわれており、注意が必要です。インスリン抵抗性は、膵臓から分泌されるインスリンの作用が弱くなる状態のことをいいます。

低下したインスリンの作用を、量を増やすことで補おうとする働きによって「高インスリン血症」が引き起こされるのです。しかし、インスリンの量が増加しすぎると、肝臓で脂肪が過剰に作られたり、腎臓からナトリウムがスムーズに排出されにくくなるなどのトラブルが発生します。これらの変化に耐えるため、血管内壁の細胞が増殖して厚みを増すことで血管が狭くなってしまい、動脈硬化へとつながります。

糖尿病患者が注意したい動脈硬化の症状

糖尿病を患っている人が注意したい「動脈硬化」ですが、実際には無症状で進行していくため、患者さん本人は動脈硬化の初期段階に気付くことができません。

健康な人でも、老化によって動脈硬化は少しずつ進行していくといわれています。一般的には、20~30歳頃には動脈硬化が始まり、20~30年は全く症状がないまま徐々に血管が狭くなっていきます。

しかし、糖尿病を発症している患者さんの場合には、肥満や脂質異常症、高血圧、高血糖などの要因が絡み合うことで、健康な人と比較してかなり速いスピードで動脈硬化が悪化してしまうため注意が必要です。

動脈硬化が症状として現れるのは心筋梗塞や脳梗塞などが多いですが、重篤な疾患として初めて自覚しても、手遅れになることも少なくありません。

個人差はありますが、動脈硬化や高血圧から「めまい」を訴える方もいます。その他、動脈硬化による血流障害で、「歩くと足が痛い」「違和感がある」「しびれる」といった症状が出ることもあります。

さらに、脳の血流が悪くなることによって、普段より怒りっぽくなったり、物忘れがひどくなったりした場合にも、動脈硬化を疑って検査するのも良いかもしれません。

MRIもちろん、これらの症状が出たからといって、絶対に動脈硬化だとは言い切れませんが、ひとつの目安として覚えておくと良いでしょう。

動脈硬化は、血圧検査や超音波、CT、MRIなどで発見できます。少しでも「おかしいな」と思う症状があれば、できるだけ早く医師に相談するようにしてくださいね。

糖尿病の人に動脈硬化が起こる原因は?

糖尿病患者さんに動脈硬化が多い理由については前述した通りですが、その原因は大きく分けて3つあるといわれています。

薬1つ目は、糖尿病による高血糖です。本来なら食事療法や運動療法、そして薬物療法などによって良好な血糖コントロールを行っていれば、糖尿病の動脈硬化は予防することができます。

しかし、自分への甘えや言い訳によって適切な治療を行わないままでいると、血糖値が高い状態が続きます。高血糖が起きているときには、体内のたんぱく質が糖化したり、血管内壁へのダメージが蓄積することで動脈硬化を進行させてしまうのです。

2つ目は、糖尿病患者さんのインスリン抵抗性と「高インスリン血症」です。高血糖は血管へ大きなダメージを与えるため、動脈硬化の原因となりますが、その真逆で「インスリンが多すぎること」も問題視されています。

糖尿病を患うと、膵臓からインスリンが正常に分泌されなくなったり、インスリンの作用が弱くなってしまうことは珍しくありません。そのため、薬物療法として血糖降下薬を用いたり、インスリン製剤の注射を行う必要が出てきます。

これらの薬物療法によって、血糖値のコントロールができているように見えても、強化療法をしすぎて「高インスリン血症」を起こしている場合もあるのです。

高インスリン血症は、さらにインスリン抵抗性を高めてしまい、糖尿病を悪化させます。同時に、血管内部の細胞が増殖して動脈硬化が進行する悪循環を招くといいます。

3つ目は、糖尿病患者さんに多くみられる「肥満」です。なかでも、動脈硬化に大きく関わってくるのは、内臓脂肪が蓄積する「内臓脂肪肥満(メタボリックシンドローム)」です。

3つ目は、糖尿病患者さんに多くみられる「肥満」です。なかでも、動脈硬化に大きく関わってくるのは、内臓脂肪が蓄積する「内臓脂肪肥満(メタボリックシンドローム)」です。

内臓脂肪が増えすぎると、身体の各細胞へ異常をもたらして動脈硬化を招くことがわかっています。

また、内臓脂肪が多い人ではインスリン抵抗性や脂質異常症が起きやすくなり、糖尿病を確実に進行させてしまいます。

メタボリックシンドロームは、糖質や脂質の多い食事、運動不足などによって引き起こされるため、適切な糖尿病食事療法や運動療法を継続するように心がけましょう。

糖尿病で喫煙していると動脈硬化になりやすい?

糖尿病に限らず、喫煙は私たちの身体にとって「百害あって一利なし」ともいわれるほど、毒性の高いものです。タバコがもたらす害はさまざまですが、血管などの循環器系に影響するのは主に「一酸化炭素」や「ニコチン」があげられます。

タバコに含まれるニコチンは血圧を上昇させ、さらに脈拍を増加させることがわかっています。ある研究では、たった1本のタバコを吸うだけで収縮期血圧は110から130まで跳ね上がり、心拍数は60回から80回まで増加したというのです。

また、タバコを吸うと一酸化炭素の作用により、血液中の酸素が不足気味になってしまいます。これは、喫煙するごとに血管や心臓へ大きな負担をかけている証拠といえるでしょう。

タバコに含まれる酸化物質は、血管の壁にも大きなダメージを与え、悪玉LDLコレステロールを増加させます。そのため、動脈硬化をはじめとした疾患を発症しやすくなるのです。

糖尿病の人が喫煙を続けていると、血糖値が上がりやすくなったり、インスリンの効きが悪くなることもわかっています。

血糖コントロールが悪化すると、動脈硬化だけでなく「糖尿病三大合併症」と呼ばれている、糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症のリスクが高まるため、糖尿病を治療している患者さんはできるだけ禁煙するようにしてください。

糖尿病の動脈硬化検査にはどんな種類がある?

前述した通り、糖尿病患者さんが注意したい動脈硬化は、自覚症状なく進行していきます。そのため、検査を用いて動脈硬化の状態を調べる必要性があるのです。

では、動脈硬化の検査には一体どんな種類があるのでしょうか。

一般的には、糖尿病の状態をあわせて確認するために、問診から行われます。現在の状況や喫煙・飲酒の有無、食事内容や運動量、高血圧、脂質異常症のチェックなどが主な内容です。

その後、血圧検査、血液検査、尿検査、X線検査、心電図検査、CT検査、超音波検査、MRI検査など、必要に応じた検査によって診断されます。

最近では、動脈硬化を発見するために「頸動脈エコー」が注目されています。頸動脈は首の両サイドにある太い血管で、脳に直結する重要な動脈です。この頸動脈はエコーで検査しやすく、全身の動脈硬化状態を反映していることが多いため、10~15分程度で簡単に正確な検査ができるのが大きなメリットでしょう。

検査費用も安く、1割負担の方なら500~600円程度、3割負担の方でも1,600~1,900円程度で受けられます。

糖尿病の動脈硬化を予防する方法

糖尿病患者さんは健康な人に比べて動脈硬化になりやすいため、日頃から徹底して予防していく必要があります。動脈硬化は、一度発症してしまうと元の状態に戻すことが困難とされているので、良好な血糖コントロール、食事療法、運動療法、禁煙、禁酒などによって、動脈硬化の危険因子を1つでも減らしていきましょう。

食事療法では、エネルギー摂取量や栄養バランスに注意しながら実践することが基本です。日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」を参考にしながら、行います。

食事療法では、エネルギー摂取量や栄養バランスに注意しながら実践することが基本です。日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」を参考にしながら、行います。

高血圧がある方の場合には、塩分の過剰摂取に注意しましょう。高血圧は血管に負担をかけるため、動脈硬化の要因となってしまいます。

目安としては、18歳以上男性8.0g/日未満、女性7.0g/日未満が推奨されています。摂取量を減らしても血圧がなかなか下がらないときには、6g未満を目標に減塩していくことをおすすめします。

特に、日本人は味噌や醤油などの塩分を多く含んだ調味料を多用する傾向があるため、どうしても塩分過多になりがちです。うま味を楽しめる出汁などを上手に使って、素材本来の美味しさを楽しむようにすると良いでしょう。

また、動脈硬化の原因となる「脂質異常症」がある方も、食事を工夫するようにしてください。食品交換表に記載されている「脂質の多い食品」をできるだけ避け、脂肪が少ない食べ物を選ぶことが大切です。

食物繊維を豊富に含む野菜やキノコ類は、コレステロール・血糖値の上昇を抑制する働きがあるため、積極的に摂取するように心がけましょう。

そして、糖尿病患者さんが動脈硬化を予防するためには、禁煙・禁酒することがベストです。飲酒は、適量であれば動脈硬化や高血圧にもプラスに働くといわれていますが、お酒に含まれているアルコールは「血糖コントロール」を悪くさせるため、本来なら飲まないのが一番です。

脂質異常症のリスクがあると診断されている人は、アルコール摂取によって症状を悪化させる恐れもあります。動脈硬化の進行にも大きく影響するので、禁酒するようにしてください。

糖尿病の動脈硬化を治療する方法

糖尿病に限らず、動脈硬化を一度起こすと元の若々しい血管に戻すことはできないといわています。そのため、動脈硬化の治療では「これ以上進行させないこと」を目的として行うのが一般的です。

動脈硬化で一番怖いのは、動脈硬化によって起こるさまざまな病気です。検査によって動脈硬化が見つかった場合には、心筋梗塞や脳梗塞などを発症しないために、血圧管理を行ったり脂質管理を強化する必要があります。

もちろん、食事療法や運動療法を厳格に行って「血糖コントロール」をしていくことも重要な治療のひとつです。

また、糖尿病患者さんに多くみられる動脈硬化の種類としては「閉塞性動脈硬化症」があります。閉塞性動脈硬化症は、血管が狭くなったり詰まったりして、しびれや痛みなどが起こるといわれており、放置していると足の壊疽や壊死が起こって「下肢切断」を迫られることも少なくありません。

早期に発見すれば、薬物療法で症状が良くなるケースもありますが、重度になるとカテーテルを使用した「インターベンション治療」が行われます。

インターベンション治療は、詰まっている血管に細いカテーテルを通し、その先についている風船を膨らませることで強制的に血管の閉塞を解消する治療法です。

足に起こる閉塞性動脈硬化症は、とてもゆっくり進行していく特徴があります。そのため、歩行時や運動療法時に「なんとなく違和感がある」と思っても、医師に相談・報告をせず、そのまま放置してしまう患者さんも多いのが現状です。

足に起こる閉塞性動脈硬化症は、とてもゆっくり進行していく特徴があります。そのため、歩行時や運動療法時に「なんとなく違和感がある」と思っても、医師に相談・報告をせず、そのまま放置してしまう患者さんも多いのが現状です。

早めの発見・治療を行えば、足を切断するまで悪化させずに済むのですが、現在でも「閉塞性動脈硬化症」を適切に治療せず、下肢切断という最悪の現実を目の当たりにしている患者さんが絶えません。

また、閉塞性動脈硬化症を発症している糖尿病患者さんの多くは、全身に動脈硬化が起きていることがほとんどです。

足以外の動脈硬化は、前述した通り「自覚症状」がないので見過ごされやすい疾患です。しかし、閉塞性動脈硬化症は唯一はっきりと自覚できる動脈硬化なので、少しでも異変を感じたら医師に必ず相談するようにしましょう。

まとめ

動脈硬化は、血液中の脂質やコレステロールが高い人に多くみられる症状ですが、糖尿病患者さんにも非常に起こりやすいといわれています。

糖尿病の合併症というと、神経障害、網膜症、腎症といった三大合併症を思い浮かべる方がほとんどかもしれません。しかし、動脈硬化も糖尿病合併症のひとつです。

血糖値が高い状態が続いたり、脂質の多い食生活によって内臓脂肪が蓄積すると、血管内にコレステロールが溜まり、動脈硬化症を引き起こします。

しかし、早期に発見・治療を行えば、心筋梗塞や脳梗塞、狭心症、脳卒中などの「命に関わる疾患」の発症を抑えることも可能です。

最近では、簡単な検査でも動脈硬化を見つけることができるようになっているため、糖尿病を患っている方は定期的にしっかりと検査を受けるようにしましょう。