弊社の商品開発チームの医師監修

目次

糖尿病に関する基礎知識

Q. 糖尿病で痩せはじめたら末期?

A. 治療薬の影響もありますので、一概にそうとは言えません。

糖尿病は痩せた人と太った人どちらがなりやすい?

糖尿病になる人の特徴は、はっきりと解明されているわけではありません。とはいえ、なりやすい人の特徴はあり、その1つに”太りすぎていること”が挙げられます。

ですが、痩せている人が糖尿病にならないかというと、そうではありません。

例えば痩せた女性は、太った女性と同じくらい糖尿病になりやすいという研究結果もあります。

女性は一般的に男性に比べて筋肉量が少ないのが、おもな原因となっているのです。

筋肉はブドウ糖を多く蓄えるはたらきがあります。

筋肉の量が多ければ多いほど、それだけブドウ糖を蓄えられますが、少なければあまり蓄えられません。

また、筋肉内の脂肪(脂肪筋)が多いことも原因です。

脂肪が多いとインスリンへの抵抗が増えて、インスリン作用が低下してしまうためです。

そうして筋肉に蓄えられなかったブドウ糖は、血中に留まったままになりますので、その結果高血糖になってしまうのです。

痩せた人が糖尿病になるのは、もう1つの理由があります。

糖尿病の症状に「だんだん痩せていく」「急に痩せる」というものがありますが、最近になって痩せたという人は「すでに糖尿病になっている」可能性もあるということです。

その場合は、痩せたから糖尿病になったのではなく、糖尿病になったから痩せたと言えます。

痩せた人でもなってしまう「隠れ糖尿病」とは?

痩せた人でも糖尿病になってしまう例として、近年問題視されているのが「隠れ糖尿病」です。

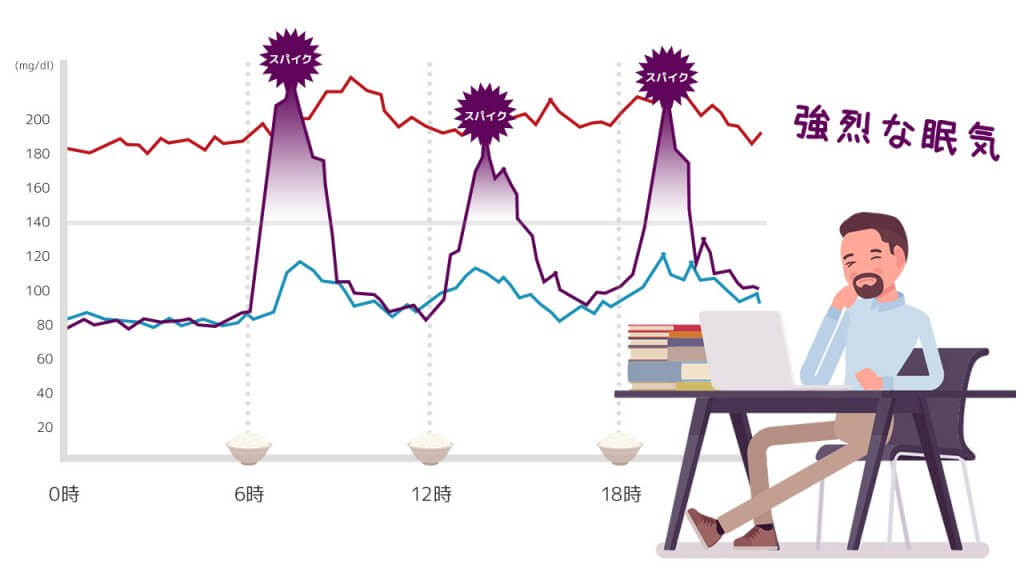

隠れ糖尿病とは、糖尿病になっているにもかかわらず、健康診断を受けても糖尿病だとは診断されず、病気を進行させてしまっている状態を指します。

糖尿病の検査で血糖値を測定するとき、通常は10時間以上何も食べていない状態で採血をします。

このようにして測った血糖値を空腹時血糖値といいます。普通、糖尿病になった人はこの空腹時血糖値が基準値より高い数値になるため、それで糖尿病だと発覚します。

ですが、隠れ糖尿病の場合は、空腹時血糖値がそこまで上昇しないため、異常とは判断されません。

そのように診察された人は、本当は糖尿病になっているのに糖尿病ではないと言われるため、今までどおりに生活します。

ですが、糖尿病になったのはその生活習慣も原因となっているため、病気はどんどん進行していき、かなり進行した状態でやっと糖尿病だと言われることになるのです。

このような事態を防ぐために、食後高血糖値の検査も同時に実施する病院もあります。

隠れ糖尿病の人は、空腹時には異常がなくても、食後に高血糖の状態になるので、この検査が有効になるからです。

誰でも食後は血糖値が上がりますが、糖尿病になった人でも血糖値が上がるのが遅くなることがよくあります。

特に初期の頃は、2〜3時間かかってしまい、それが診察で異常がないと言われてしまう原因になっています。

もし糖尿病の検査に行って、空腹時血糖値しか検査されなかった場合は、食後高血糖値も検査してもらったほうがいいでしょう。

糖尿病になると痩せる理由は薬が原因のことも

糖尿病に対して行われる治療には、飲み薬やインスリン注射による血糖値のコントロールがあります。

血糖値のコントロールがしっかりできていて、インスリンの作用が問題なくはたらいていれば、痩せていくことはありません。

痩せていくということは、インスリンが作用せず、身体全体にエネルギーを供給できていないということです。

ですから、ちゃんと治療しているにもかかわらず痩せていくという場合は、インスリンが作用していない、つまり薬が合っていない可能性が考えられます。

ただし、治療薬の中には、もともと痩せる効果を持ったものもあります。

例えば、GLP-1受容体作動薬という注射薬が、その効果を持っています。

インスリンの分泌が少ない人に対しては、インスリン注射や飲み薬で血糖値を下げる治療法があります。

このような薬物療法では、用法・用量などを間違えたり合っていなかったりすると、血糖値が下がりすぎて低血糖状態になってしまうこともあります

人の血糖値は変動しており、そのときによって数値が違います。

それは高血糖の人も例外ではなく、高い血糖値の中でも高かったり低かったり変動しています。

そのため、血糖値が低めのときに薬が効きすぎると、低血糖となってしまうのです。

GLP-1受容体作動薬も、すい臓のインスリン分泌を促し、血糖値を下げる用途で用いられます。

ですが、インスリンなどとは違うこの薬の特徴は、血糖値が高いときだけ血糖値を下げる作用です。

それだけではなく、胃の動きを抑制する効果もあります。

これにより、普段より少なめの食事量でも満腹感を感じるようになり、食欲を抑えるため、体重の減少につながるのです。

GLP-1受容体作動薬は、GLP-1というホルモンが含まれており、このホルモンは「痩せるホルモン」として話題になったこともあります。

例えば、以下のようなものがあります。

- バイエッタ

- ビクトーザ

- ビデュリオン

- リキスミア

- トルリシティ

急に痩せるのはなぜ?

糖尿病を患うと、時間をかけて痩せていくことはよくありますが、急激に痩せることはまれです。急激に痩せる原因はなんなのでしょうか?

通常、急激な痩せは1型糖尿病の人に起こります。1型糖尿病は、すい臓でインスリンをつくり出しているβ(ベータ)細胞が、自己免疫の障害などの原因で破壊されていく糖尿病です。

破壊されてしまったβ細胞は元に戻すことが難しく、インスリンを作り出すことができなくなるため、インスリンを外部から注射などで取り入れるしかなくなります。

もし1型を発症しているとわかっていれば、インスリン療法ができます。

ですが、糖尿病になったと気づいていない場合は、エネルギーを作り出すインスリンが作用不足になり、体内のエネルギーを使ってしまうので痩せてしまうのです。

1型は2型と比べると数%しかおらず、それゆえに急激に痩せることはまれなことなのです。

インスリン療法で太ってしまう原因

インスリンの役割の1つは、血液中にあるブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギーとして利用したり、蓄えたりすることです。

インスリン不足だと、エネルギーになるはずだったブドウ糖は、尿に混ざって排出されます。

注射などでインスリンを補充すると、再びブドウ糖をエネルギーとして利用できるようになりますが、蓄えられるブドウ糖も増え、太ることになってしまうのです。

インスリンを使用し始めると、確かに太りやすくなる傾向にあります。

ですが、適切な食事や運動をして、管理をしっかりしていれば、太ってしまうことを防止できます。

糖尿病になると痩せる?太る?

結局糖尿病になると、痩せるのか太るのかどっちなのでしょうか?体重の増減は糖尿病と大きく関わっています。

糖尿病になったら体重を減らすようにと言われている人も多いです。

体重の変化にはさまざまな要素がありますので、一概にどちらになるとは言えません。

太りやすい痩せやすいなどの体質もありますし、もともと体重が多い人はそれだけ痩せる可能性は高くなります。

糖尿病においては、その人のインスリンの状態が一番関係していると言えるでしょう。

血糖値やインスリンの作用をしっかりコントロールできていれば、糖尿病を発症する前のような状態になるはずです。

食事や運動の管理もできていれば、健康的に過ごすことができるでしょう。

ですが、リアルタイムでインスリンの状態や、血糖値の変化がわかるわけではありませんし、薬物療法で完璧にコントロールできるわけでもありません。

あくまで、できるだけ良好な状態に近づけるというだけです。

ですから、糖尿病は痩せることも太ることもある病気だと言えます。

糖尿病で痩せはじめたら末期?

「糖尿病になってから痩せはじめると、糖尿病の末期」とか「余命がわずか」といったことも聞きます。

実際はどうなのでしょうか?

また、どういう状態が糖尿病の末期と呼ばれているのでしょうか?

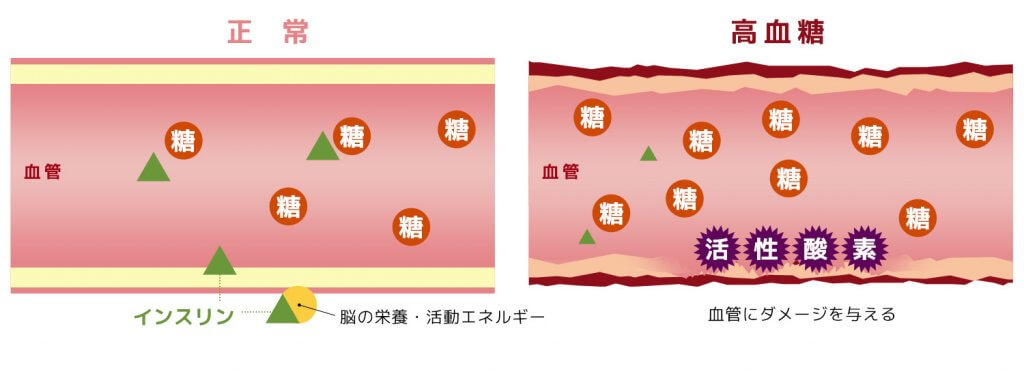

インスリンは身体中の細胞に、食べ物からつくられたブドウ糖を供給しています。

そうして人は太っていくのですが、インスリンが正常に作用していない場合、細胞にエネルギー源であるブドウ糖が供給されません。

エネルギーが供給されないとなると、もともとある脂肪や筋肉をエネルギーとして使うようになります。

インスリンに異常がある人は、こうして痩せはじめるのです。

そして痩せはじめると筋肉量も減ってゆき、ブドウ糖をあまり蓄えられなくなり、インスリン抵抗性も増していきます。

痩せはじめるとどんどん痩せていくのには、こういった理由があるからなのです。

もちろん、個人差はありますし、もともと体重が多い人なら痩せるのはむしろ良いことです。

ですが、標準体重よりも痩せてしまうなら注意が必要です。

薬の影響で痩せる場合もありますので、痩せはじめたら末期とは言えません。

ですが、食べる量は普通にもかかわらず、どんどん痩せていくという人は、重度の可能性があります。合併症を発症していたり、透析治療が必要になっている人は、末期に近いと言えます。

糖尿病で痩せるのを止めるには

もし糖尿病を患っていて痩せすぎてしまうなら、もう一度治療方法を見直してみる必要があります。

糖尿病の治療に有効なのは薬物療法・食事療法・それから適切な運動です。

薬物療法は決められた方法で摂取するだけですので、そこまで負担はありません。

ですが、食べたいものを食べられなかったり、したくない運動をするというのは多くの人にとって辛いことです。

糖尿病は、長年にわたって治療を続けていかなければならない病気ですから、そこまで長い間継続していくのは簡単ではありません。ですが、やれば効果のあることです。

逆を言えば、やらなければ厳しい状況に追い込まれていきますので、気長に続けていきましょう。以下に治療時のポイントをご紹介します。

【薬物療法】

糖尿病は薬に頼る部分が大きい病気です。それだけ、糖尿病に対して薬の効果が高いということです。

ですが、用法・用量を守らないなど誤った使い方をした場合や、薬の効果が自分に合っていない場合などは、痩せる原因になってしまいます。

もし正しい使い方をしているのに痩せてしまうという場合は、すぐ主治医に相談して薬を見直してもらいましょう。

場合によってはセカンドオピニオンを受けて、なるべく適切な薬を処方してもらえるようにしましょう。

【食事療法】

食事療法で大事なのは、栄養バランスが良く、毎回適切な量を適切な時間に食べることです。

間食をやめて甘いものを減らしましょう。

炭水化物などの摂取を抑えた糖質制限食も効果的です。

食べる量を減らそうとして、まったく食べないというのは良くありません。

忙しかったり面倒だったりという理由で1食抜くということがないようにしましょう。

増やしすぎも減らしすぎもいけませんので、適量を心がけましょう。

また、アルコールも摂取しないほうが無難です。

アルコールには糖質が含まれています。

糖質ゼロのものもありますが、カロリーは高くなっていますので、太る原因になります。

他にも低血糖になりやすくなったり、インスリン抵抗性を高めるはたらきがあったり、それ以外にも糖尿病にとっては良くない要因が多くあります。

アルコール好きな人には辛いことですが、悪化させないためにも少しずつ量を減らしていくべきです。

【運動】

運動は人によってはもっとも継続が難しい治療方法です。

継続できるように、自分が楽しめる運動を見つけることがポイントになります。

毎日やる方が効果的ですが、辛くて続けられなくなりそうなら、続けられそうなペースから始めましょう。

血糖値を下げる効果のある運動は筋トレや有酸素運動です。

準備運動をしっかりして、できれば30分以上続けるようにしましょう。

ただし、糖尿病が進行している人は、運動を控えたほうがいい場合があります。

以下の項目に当てはまっている場合は、医師に相談してから決めたほうがいいでしょう。

・合併症を発症している

・血糖値が高い

・関節や骨に問題がある

・水分量が減っている

・神経障害により運動が難しい

まとめー痩せている太っているにかかわらず定期健診に行きましょう

糖尿病になりやすい人は、太っている人だとよく言われますが、痩せているからといって安心することはできません。

糖尿病は自覚症状があまりない病気のため、糖尿病だと診断されたときには、かなり進行していることも珍しくありません。

もし痩せていたり標準体重だったとしても、やはり定期的に健康診断に行くなどして、しっかり管理をしていくことが大切なのです。