目次

糖尿病の眼底出血に関する基礎知識

弊社の商品開発チームの医師監修

Q. 糖尿病や糖尿病予備軍で気をつけたい症状とは?

A. 眼底出血は、網膜で起きる症状です。定期的に眼科を受診しながら、糖尿病の改善を図りましょう。

糖尿病における眼底出血は網膜症の始まり

糖尿病では、病気が進行するにつれて発症率が高まる合併症に注意が必要です。その一つに網膜症があり、最終的には失明してしまう恐れもある怖い病気です。眼底出血は網膜症の始まりとも言われており、早めの治療が重要です。

糖尿病性網膜症とは

糖尿病網膜症とは、糖尿病が原因で目の中にある網膜が障害を受ける病気です。徐々に視力が低下していくという特徴があります。早期発見と治療が重要である網膜症ですが、現在の日本において失明する大きな要因にもなっています。気づくのが遅く、症状が進行してしまった結果、失明に至るというケースも増えています。網膜症にはいくつかの種類があるため、事前に知っておきましょう。

・単純性網膜症

初期のうちは、小さな眼底出血が見られる程度です。飛蚊症のような症状もあらわれず、網膜症だと自覚することはほとんどできないでしょう。その後、症状が進行すると、出血が多くなります。しかし、この段階でも初期と同じく、目立った症状は感じにくい状態です。ここで網膜症だとわかると、適切な治療によって症状の改善が可能です。

・増殖性網膜症

網膜に水が溜まってくる病気です。ここまで進行すると、完治が難しくなります。視力が徐々に低下してくるため、自覚症状もあらわれるようになります。増殖性という言葉がついている通り、徐々に症状が進行していくという特徴のある網膜症です。その後、悪化すると、網膜剥離や緑内障なども引き起こします。

網膜症は、早期発見が鍵となります。症状が進行すると、日常生活にも大きな支障をきたすため、日々の観察が重要です。

原因について

糖尿病網膜症によって生じる眼底出血は、症状の進行に伴って増えていきます。では、なぜ網膜症を発症し、眼底出血を起こすのでしょうか?上記と合わせて、起こりうる症状について改めて紹介しましょう。

・糖尿病網膜症の原因

小さな眼底出血から徐々に症状が進行していく糖尿病網膜症の主な原因は、糖尿病による高血糖です。糖尿病予備軍と診断された人にとっても、注意が必要です。血液中の糖分が多くなることで、血管にも影響が及びます。特に目の網膜にある血管は脆く傷つきやすいため、影響を受けやすい状態です。その結果、血管が詰まったり、出血を起こしたりします。

網膜では新しい血管を作り出そうとしており、時おり出血や成分の漏れなどを起こします。この状態から、視界がかすんだり視力が低下したりするといった症状があらわれます。糖尿病によって血糖値の高い状態が続くことで、網膜症は悪化してしまいます。

眼底出血の際の症状とは

眼底出血を起こすと、上記で示した通り、徐々に症状があらわれてきます。以下の症状が見られた場合、早めに眼科を受診しましょう。初期症状から順に紹介します。

眼底出血による症状

- 物がかすんで見える

- 飛蚊症(蚊が飛んでいるように見える)

- 物が歪んで見える

- 視力の低下が気になる

最初の頃は、症状が見られない場合が多いため、日々糖尿病の対策を行いながら自身の目の状態にも注意しておく必要があります。

目の検査をしっかり受けよう

網膜症により生じる眼底出血は、早期発見によって悪化を予防できます。そこで、定期的に目の検査を受けましょう。ここでは、眼科で行われる検査内容について紹介します。

眼底検査

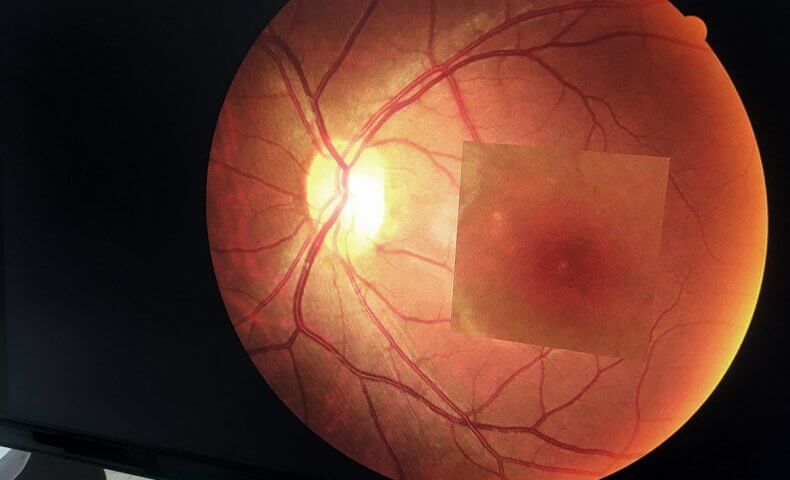

眼底検査では、特殊な目薬を使用して瞳孔を開き、網膜の構造を観察します。このとき、眼底カメラという機器を使って調べることがほとんどです。網膜剥離や眼底出血などについても調べることができ、網膜症の早期発見にもつながります。

また、照明と観察レンズを用いて医師が直接診察するという方法もあります。医師にしっかり観察してもらうことで、より的確に目の状況を把握できるでしょう。

視力・視野検査

眼底出血に少しでも早く気づき網膜症を予防するため、視力検査と視野検査は欠かせません。一般的に用いられる視力検査にて、細かく視力の状況を確認します。以前より見えにくくなっている、ぼやけたり歪んで見えたりするなどの異変も、医師や看護師にきちんと伝えましょう。

合わせて行うのが、視野検査です。目を動かすことなく、どれぐらいの範囲が見えているかを確認する検査です。視野全体の広さを確認する検査と、視野内の感度を調べる検査の2種類があります。状況に応じて、必要な検査を行い、視野の状態を確認していきます。眼底出血を起こしている場合、視力と視野において違和感や不調を覚えることがあるでしょう。気になる症状があったら、眼科を訪ねてみてください。

眼底出血は治る?対処法とは?

糖尿病網膜症の症状の一つである眼底出血は、治るものなのでしょうか?治療法や対処法などについて見ていきましょう。

眼底出血は、後に網膜症の悪化を招く恐ろしい症状です。しかし、初期の段階で気づくことができたら、眼底出血は治すことが可能です。自覚症状がほとんど感じられなくても、飛蚊症が気になったら眼科を受診するとよいでしょう。その後、進行していくと、完治が難しくなります。眼底出血は早期発見が何よりも重要です。

眼底出血の治療は、まず原因となる病気を治すことから始まります。糖尿病によって眼底出血が起きているのなら、糖尿病をしっかり改善していくことが大切です。眼底出血は1~3か月ほどで吸収され消滅するものですが、きちんとした治療と対策を取っていないと再出血を起こすため、注意しましょう。

眼底出血の治療は、薬物治療と手術の2種類があります。薬物治療では、血液の流れを良くする薬を用いて眼底出血の改善を図ります。手術では、再出血を予防するためレーザーで眼底を凝固するという手段を用いるケースが多いです。

目に異常が起きていないか、セルフチェックを始めよう

眼底出血に早く気づき治療を始めるために、日頃から自身の目の状態に注意しておくことが大切です。そこで、定期的に眼科を受診するのと同じように、セルフチェックも始めてみましょう。

・アムスラーチャートで確認しよう

インターネットで検索すると、アムスラーチャートという画像が見つかるでしょう。このチャートを使用して、どのような見え方になっているかを確認します。

マス目が歪んで見える、中心部分だけ真っ黒になって見えないなどの症状が見られたら、眼底出血を起こしている可能性があります。早めに眼科で診察を受けましょう。

眼底出血を予防するためにできること

眼底出血は、早期に発見できると治る病気です。糖尿病の合併症として発症しやすい網膜症の症状の一つに、眼底出血が挙げられます。そこで、眼底出血を予防するために以下の点に注意しながら過ごしてみましょう。

血糖コントロールを継続する

眼底出血を予防するためにまず大切なのが、血糖コントロールをきちんと継続することです。血糖コントロールができていないと糖尿病は悪化するばかりとなり、その影響で眼底出血や網膜症を発症します。糖尿病の発症が発覚した日から、血糖コントロールを始めましょう。

以下の点に気をつけながら、血糖コントロールを心がけてください。

- 食品交換表を利用して、食事内容を改善する

- 栄養バランスに注目しながら食事を摂る

- 医師の指導のもと、自身に合った運動を続ける

- 睡眠時間をたっぷり確保し、心身共にリラックスできる時間をつくる

- お酒とタバコはできるだけ控える

- 定期的に健康診断を受ける

この6つの点に注意しながら過ごすだけでも、血糖コントロールは順調に進みます。どんなときに血糖値が上がりやすいのかを把握し、食事や運動の改善を図るとよいでしょう。

定期的に眼科を受診する

眼底出血の予防と早期発見につなげるため、定期的に眼科を受診しましょう。視力検査や視野検査をはじめ、いくつかの検査を行いながら医師の診察を受けておくと眼底出血にも早く気づくことができます。失明に至らないよう、かかりつけの眼科を見つけておくと安心です。

血圧のコントロール

糖尿病と眼底出血を改善していくためには、血糖コントロールだけでなく血圧コントロールも重要です。高血圧を放置していると、心臓をはじめとしたさまざまな臓器に負担がかかります。その結果、血管が詰まったり、破裂して出血したりしてしまうこともあります。

高血圧は、動脈硬化や塩分の過剰摂取、喫煙などにより生じやすい症状です。高血圧かどうかは糖尿病の診察を受ける際に簡単に確認でき、眼科で行われる眼底検査でも調べることができます。最近では、高血圧網膜症にかかる人も増えており、自覚症状を感じないまま、気がついたら症状が進行しているケースがほとんどです。この高血圧網膜症に関しても、眼底検査を受けておくと早く発見することができます。

定期的に血圧を計測しながら、血圧のコントロールを行いましょう。血圧のコントロールを行うために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 血圧測定を習慣にする

- 減塩を心がける

- 体重管理を続ける

- お酒とタバコを控える

- ストレスを溜めない

- 睡眠をたっぷり取る

高血圧を改善する際には、まず減塩から始めるのがおすすめです。減塩は、高血圧に対してもっとも効果が期待できます。塩分の摂取量に注意しながら、減塩メニューを食べるようにしましょう。塩の代わりとなる調味料を工夫する、素材の味を楽しむなど、食事に注目することで無理なく減塩生活を続けることができます。

その他、体重管理を心がけて、高血圧の要因となる肥満を予防したり、血圧を上げる作用を持つお酒やタバコは控えたりしましょう。ストレスを溜めないように心がけ、しっかりと睡眠を取っておくと、高血圧の予防につながります。

腎症を起こさないよう注意する

糖尿病の合併症である腎症を起こさないよう心がけることも、眼底出血の予防になります。むくみや高血圧、尿の変化などが症状として知られている腎症ですが、尿毒症に陥ることで眼底出血が生じることがあります。その他、視力に障害があらわれることもあり、腎症から眼底出血を招く恐れがあることも覚えておきましょう。

腎症は、日常生活においてもさまざまな支障をきたします。高血圧を招く以外に、むくみがひどくなったり、吐き気や食欲不振、頭痛などの症状があらわれたりもします。腎症が悪化すると、待っているのは透析治療です。透析治療を受けずに済むよう、日頃から腎症の予防を行いましょう。

糖尿病または予備軍にならないようにする

眼底出血や網膜症を予防するために、糖尿病にならないことが何よりも重要です。糖尿病にならなければ、さまざまな合併症のリスクや身体の不調で悩む必要はなくなります。

糖尿病にならないよう、生活習慣を改善していきましょう。予備軍と診断された人も、早めに対策を始めていってください。規則正しい生活を心がけ、食事内容に気をつけたり、運動を継続したりするのがおすすめです。糖尿病は、ストレスや不規則な生活、肥満、暴飲暴食、運動不足などが原因で発症する生活習慣病です。これらを改善していくだけで、糖尿病を予防できるのです。

いきなり生活を変えるのは難しいため、少しずつできることから始めてみましょう。寝る時間と起きる時間を決めて規則正しい生活を送る、エスカレーターではなく階段を使うなど、小さなことを意識するだけで糖尿病の予防が可能です。

まとめ

糖尿病を発症すると、眼底出血という症状に襲われることがあります。予備軍の段階から、目がかすんで見えにくい、視力が低下したように感じるなどの異変があらわれます。眼底出血は、症状が進行すると失明に至る恐れがあるため、注意が必要です。

日々自身の目の様子に気をつけながら、糖尿病の予防と改善を図りましょう。